| Numéro |

Rev. Fr. Geotech.

Numéro 176, 2023

|

|

|---|---|---|

| Numéro d'article | 3 | |

| Nombre de pages | 17 | |

| DOI | https://doi.org/10.1051/geotech/2023022 | |

| Publié en ligne | 9 février 2024 | |

Article d’ingénierie / Engineering Article

Intérêt des essais par la méthode des vérins embarqués – exemple de l’essai de barrette mené sur le bassin d’orage Austerlitz à Paris

1

Conseils en géotechnique, France

2

Fugro, Le Bourget du Lac, France

3

Groupe Ginger, Auriol, France

4

Soletanche Bachy, Rueil-Malmaison, France

* Auteur de correspondance : maxime.fonty@soletanche-bachy.com

L’article revient sur les travaux récents du bassin d’orage Austerlitz réalisé à Paris, et pour lequel la conception du radier ancré a su tirer les bénéfices d’un essai de chargement sur une barrette de fondation de type foré boue. Le contexte réglementaire de ce type d’ouvrage et l’intérêt de mener des essais de chargement pour des fondations en traction sont d’abord rappelés. L’essai sur la barrette de fondation de 2,8 m par 1,0 m, profonde de 73,5 m et ancrée dans la craie campanienne a nécessité la mise en œuvre, pour la première fois en France, d’un système de vérins embarqués appelés cellules Osterberg, qui a permis l’application par palier d’une charge allant jusqu’à 27 MN à 64 m de profondeur. L’article décrit la conception, la réalisation et les résultats de l’essai. Une interprétation est proposée et conduit à retenir une valeur de frottement limite pour ce type de fondation dans la craie campanienne au droit du site autour de 250 à 300 kPa. Ces résultats sont enfin mis en perspective avec une brève description de la manière dont la conception de l’ancrage du radier a pu évoluer à la suite de l’essai.

Abstract

This article presents recent work on the Austerlitz storm basin in Paris, where the design of the anchored invert took advantage of the benefits of a loading test on a deep foundation (bored pile with a rectangular cross-section). The regulatory context for this type of structure and the benefits of carrying out loading tests on foundations in tension are outlined first. The test on the 2.8 m by 1.0 m foundation, 73.5 m deep and anchored in the Campanian chalk, required the use, for the first time in France, of a system of on-board cylinders known as Osterberg cells, which enabled a load of up to 27 MN to be applied in stages at a depth of 64 m. The article describes the design, implementation and results of the test. An interpretation is proposed, leading to a limit friction value for this type of foundation in the Campanian chalk at the site of around 250 to 300 kPa. Finally, these results are put into perspective with a brief description of how the design of the invert anchorage may have changed following the test.

Mots clés : bassin d’orage / fondations en traction / cellules Osterberg / craie

Key words: storm basin / deep foundation / O-cells / chalk

© CFMS-CFGI-CFMR-CFG, 2024

1 Position du problème

Avec le développement des bassins d’orage de grande profondeur, leur mode de fondations doit permettre de répondre efficacement à la problématique récurrente de non-soulèvement de ces structures enterrées. Ces ouvrages profonds et évidés, s’inscrivant généralement dans des sols saturés, sont en effet soumis à de fortes pressions hydrauliques. La première solution pourrait être de soumettre l’ouvrage à un pompage permanent afin d’annuler les pressions hydrauliques s’exerçant sous le radier. Toutefois, si les contraintes du site ne permettent pas de maintenir un pompage sur la durée, le radier doit alors résister aux pressions. Dans ce second cas, si le poids de l’ouvrage ne peut à lui seul permettre de contrebalancer la poussée d’Archimède, il est alors nécessaire d’ancrer le radier par l’intermédiaire de fondations qui mobilisent, par frottement, un poids de terre contribuant à l’équilibre vertical de l’ouvrage.

C’est ce type de bassin, ancré par fondations profondes, qui fait l’objet de la présente étude. Le mode de fondation peut être :

soit des micropieux ou tirants ;

soit des pieux ou barrettes fonctionnant à la traction aux États Limites de Service (ELS).

Selon les anciens documents normatifs (Fascicule 62 Titre V, 1993), l’exécution de micropieux (ou des tirants d’ancrage) constituait la seule solution possible pour reprendre des efforts de traction aux États Limites de Service quasi-permanent (ELSqp). Dans ces conditions, la sollicitation en traction des pieux et/ou des barrettes n’était pas autorisée.

Désormais avec la Norme NF P94-262 (2012), en vigueur depuis juillet 2012, sur le dimensionnement des Fondations Profondes, deux conditions nouvelles sont apparues :

Sans réalisation d’essai de traction et sous sollicitations ELSqp, les fondations profondes (pieux et/ou barrettes) peuvent reprendre en traction un effort limité à 0,15*Rs ; avec RS : effort ultime du frottement pour l’élément de fondation valant P.Σqsi.li avec P : périmètre de la fondation, qsi : la valeur du frottement unitaire limite de la ième couche, li la hauteur de cette ième couche. Ces valeurs sont à intégrer sur la hauteur réelle de frottement de la fondation ;

Une valeur plus élevée que 0,15*Rs peut être considérée en traction à condition que soit réalisé un ou des essais de traction menés à la rupture sur un élément de fondation représentatif. La valeur déduite sera bornée par celle obtenue lors de l’essai et en tenant compte des facteurs partiels de pondération (l’annexe E de la norme NF P 94-262 explicite, pour la méthode de calcul à partir d’essais de pieux, le calcul des valeurs des facteurs de corrélation ζ).

Par conséquent, pour s’affranchir des limitations imposées par la norme NF P94-262 (2012), les éléments de fondation profondes, fonctionnant en traction aux ELSqp, doivent faire l’objet d’essais de traction. Les essais de traction de micropieux (conformité ou préalables) étant les plus faciles à mettre en œuvre, c’est cette solution qui est le plus souvent retenue en conception. Cependant, la réalisation de micropieux en arase basse demeure une solution délicate et à forte technicité :

Pour des aspects planning, les essais doivent être généralement anticipés avant les terrassements des bassins et réalisés depuis le terrain naturel ;

Lors de la réalisation des essais préalables, une bonne estimation des frottements parasites sur la longueur libre de ces micropieux doit pouvoir être opérée ;

Il est alors nécessaire de garantir une déviation très faible de l’outil de foration sur toute la hauteur du forage située au-dessus du radier ;

Les micropieux ne peuvent ensuite être contrôlés qu’une fois les terrassements effectués en fond de fouille mais toute défectuosité entraîne de possibles réparations pouvant s’avérer coûteuses (réalisation de micropieux complémentaires sous pompage, retard de chantier...) ;

Lorsque les micropieux de l’ouvrage sont réalisés depuis une plateforme située en-dessous du niveau de la nappe, des précautions importantes doivent être prises lors de la mise en œuvre du coulis d’injection sous pompage (délavement...).

Avec l’apparition de la technologie des vérins embarqués, dont l’utilisation est permise par la norme NF EN ISO 22477-1 (2021), on peut tester, sous des charges importantes pouvant atteindre plusieurs milliers de tonnes, des éléments de fondations profondes de type pieux ou barrettes. Cette technique permet notamment de s’affranchir d’un massif de réaction coûteux et limitant généralement la charge applicable en tête. Le procédé consiste à placer un ou plusieurs vérins à l’intérieur de la cage d’armatures de la fondation à tester, de manière à pouvoir solliciter, une partie de la fondation en s’aidant de la réaction offerte par l’autre partie. Il est à noter que la norme NF EN ISO 22477-1 (2021) s’intitule « essai statique à la compression » car la poussée bidirectionnelle appliquée sur chaque face des vérins implique des efforts de compression dans la fondation. Alors que la section de fondation située en dessous des vérins est poussée vers le bas (et sert de réaction), la section de fondations située au-dessus subit elle, un effort vers le haut, de même que lors d’un essai de traction opéré depuis la tête de la fondation.

En outre lorsqu’une solution de pieux ou barrettes est retenue, ce type de fondation, réalisé depuis le Terrain Naturel (TN), peut également servir de préfondé, faisant ainsi l’économie d’une structure interne de poteau réalisée de manière conventionnelle. Dans ce cas il devient envisageable que tout ou partie de la dalle de couverture soit réalisée avant les terrassements rendant possible la libération d’emprise en surface.

Cette technique d’essai a été mise en œuvre, pour la première fois en France, sur le nouveau projet du bassin de rétention du quartier d’Austerlitz dans le treizième arrondissement de Paris.

L’essai de chargement à vérins embarqués, exécuté sur une barrette test, a été réalisé dès le début de l’opération. La réalisation des parois moulées périmétrales du projet est intervenue dans la foulée de l’essai, et a permis de couvrir le temps nécessaire au processus de validation des résultats de l’essai. Les barrettes de fondation ont pu être réalisées dans la continuité des parois moulées du bassin.

2 Description du projet

La Section d’Assainissement de la Ville de Paris (SAP) a confié au Groupement Impluvium (regroupant les Entreprises Urbaine de Travaux (Mandataire), Sade, Bessac, Soletanche Bachy et Sefi-Intrafor) la réalisation d’un bassin de stockage et restitution d’eau (Le Bassin Austerlitz) ainsi que deux ouvrages de récupération des eaux depuis les déversoirs d’orages se trouvant de part et d’autre de la Seine (Puits Valhubert et Puits Tournaire). La maîtrise d’œuvre de ce projet est assurée par le groupement ARTELIA – PROLOG accompagnée par ICARUSS pour la géotechnique et par TERRASOL pour mener la mission de supervision d’exécution géotechnique G4.

La réalisation d’un bassin de stockage en amont du pont d’Austerlitz, a été décidée par la mairie de Paris, afin de réduire les déversements des eaux usées du réseau d’assainissement lors de forts épisodes pluvieux. L’amélioration de la qualité sanitaire de l’eau de Seine en amont du Trocadéro permettra l’organisation d’épreuves de natation dans la Seine lors des Jeux Olympiques de 2024 et l’installation de lieux de baignades pérennes dans la Seine à Paris.

Le bassin de stockage et restitution d’une capacité de 46 000 m3 est situé en rive gauche de la Seine au droit du Square Marie Curie dans le 13ème arrondissement de Paris. L’ouvrage circulaire de 50 m de diamètre est réalisé à l’abri d’une paroi moulée de 1,2 m d’épaisseur descendue à 62 m de profondeur.

Les terrains rencontrés sur cette emprise comprennent une frange de Marnes et Caillasses et de Calcaire Grossier du Lutétien sous couvertures alluvionnaires. Puis viennent les couches de l’Yprésien (Sables Supérieurs, Fausses Glaises, Sables d’Auteuil, Argiles Plastiques dont la base présente une faible couche d’argile ligniteuse gris noir à sableuse (appelée Cendrier)) et enfin les terrains d’ancrage des fondations projetées, les Marnes de Meudon et la Craie Campanienne.

Les caractéristiques géomécaniques des terrains déterminées à la suite de la réalisation des missions d’études géotechnique de conception G2 et de réalisation G3-G4 sont répertoriées dans le Tableau 1.

Les nappes en présence au droit du site sont la nappe du Lutétien et des Sables Supérieurs, en relation directe avec la Seine, avec un niveau d’eau moyen (EB) situé à la cote 28,9 NGF et la nappe de la Craie en charge sous les Argiles Plastiques, avec un niveau d’eau EB à 27,7 NGF (Fig. 1).

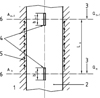

Sur ce projet du bassin d’Austerlitz, dont la Figure 2 présente une vue en plan, la maitrise d’œuvre avait retenu la réalisation de barrettes, associées à un réseau de micropieux pour l’ancrage du radier (Coupe Fig. 2), et permettant la réalisation de la dalle de couverture avant les terrassements.

Pour le projet, l’objectif principal de l’essai était la validation des valeurs de frottement limite qs dans les Craies campaniennes. Une barrette test de 2,8 m x 1,0 m de section et de 73,5 m de longueur a été réalisée offrant un ancrage d’environ 15 m dans les terrains à tester. Les vérins encastrés ont été placés 5,70 m sous le toit des Craies permettant ainsi la rupture de la partie de fondations située au-dessus des vérins en s’appuyant sur la partie en dessous. Les détails de la conception de l’essai et des efforts à développer sont présentés par la suite.

Caractéristiques géomécaniques des terrains issues des missions G2-G3.

Geomechanical characteristics of the soil.

|

Fig. 1 Bassin ancré par des fondations profondes. Basin anchored by deep foundations. |

|

Fig. 2 Vue en plan et coupe du bassin et de ses fondations (solution base). Plan view and cross-section of the basin and its foundations (initial solution). |

3 Pieux forés à la boue dans la Craie : valeurs de frottements limites et facteurs de modèle

La portance des fondations dans la craie a suscité de nombreux débats lors de la rédaction de la Norme d’Application Nationale (NAN) à l’Eurocode 7 (NF EN ISO 1997-1, 2005) concernant le dimensionnement de fondations profondes, NF P94-262 (2012). Cette norme succédait aux documents : Fascicule 62 Titre V (1993) du CCTG et DTU 13.2 (1992). Lors des travaux sur cette norme NF P94-262, la base de données françaises concernant les essais de pieux a donc été reprise et réanalysée.

Pour les pieux métalliques battus (ouverts ou fermés), des retours d’expérience et de la documentation existent, provenant souvent du domaine offshore, et pourtant des divergences demeurent en frottement. Le document CIRIA (Lord et al., 2002) Engineering in chalk, C574 propose des valeurs pouvant atteindre 120 kPa, alors que la norme NF P94-262 (2012) limite la valeur à 50 kPa.

Pour les pieux forés (simples ou à la boue) peu de données existent, hormis celles de la banque de données française. Par exemple, le CIRIA (Lord et al., 2002) propose, en l’absence d’essais de pieux, d’exprimer le frottement axial en fonction de la contrainte verticale effective soit : 0,8 x σ’v; ce qui pour des fondations très profondes (au-delà de 30 m) fournit des valeurs bien supérieures à celle maximale de la Norme NF P94-262 (2012) qui est de 200 kPa.

De plus pour les pieux forés à la boue, le bon nettoyage de la pointe avant bétonnage, dans la craie en fonction de sa dureté et de son altération, reste problématique pour la résistance en pointe.

Donc on s’aperçoit que pour la craie, dans la Norme française, des valeurs sécuritaires ont été retenues. De plus dans le calcul final de la portance aussi bien en compression qu’en traction, le jeu du coefficient de modèle γR;d1 (applicable en utilisant la méthode des essais in situ de type pressiomètre ou pénétromètre statique jumelée avec une base de données d’essais de pieux) a aussi été différencié entre la craie et les autres natures de sols :

dans la craie, ce coefficient γR;d1 vaut 1,4 pour un calcul en compression et 1,7 pour un calcul en traction ;

alors que dans les autres natures de sols il vaut respectivement 1,15 et 1,4.

Ainsi cette prudence nécessaire sur les différentes valeurs des coefficients inscrits dans la Norme, est là aussi pour inciter à réaliser des essais de portance pour sécuriser, pour le site déterminé, les fondations et également pour valoriser les différentes données de l’essai et adapter, à la craie du site, le dimensionnement définitif des fondations profondes.

4 Comparaison entre la méthode essais de pieu avec chargement en tête et vérins embarqués

4.1 Similitude

Dans la procédure de ces 2 types essais, les efforts sont mis en place par paliers d’une durée minimale de 60 minutes.

Les charges provoquent le déplacement relatif du pieu ou barrette par rapport au sol dans la méthode du vérin en tête ou des 2 parties de pieu ou barrette dans la méthode des vérins embarqués.

En équipant les cages d’extensomètres à cordes vibrantes on peut estimer des courbes de mobilisation du frottement en fonction du déplacement relatif sol-pieu par catégorie de terrain.

Il est possible d’estimer le comportement en pointe et de proposer une valeur de charge en pointe Qp ou de contrainte à la pointe qp.

4.2 Différence

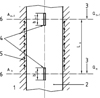

Dans la méthode des vérins embarqués, il n’y a pas de massif de réaction en tête avec deux ou quatre pieux de réaction (voir Fig. 3) pouvant limiter l’effort appliqué à la fondation par les vérins. En revanche, les vérins ne sont pas récupérables.

Dans un essai de chargement en tête, l’effort est appliqué en tête de fondation. Il est constaté une mobilisation progressive du frottement de la tête vers le pied de la fondation avant la mobilisation de la pointe. Pour bien caractériser le comportement en pointe, il faut atteindre la rupture complète de toute la fondation, ce qui est souvent difficilement atteignable.

En revanche dans la technique des vérins embarqués à l’intérieur de la fondation, les efforts ciblent directement les terrains en cause dans les calculs de frottement et surtout permettent de tester efficacement la pointe. La Figure 4 fait un comparatif des deux méthodes sur la position de la charge et le cheminement des efforts.

De ce fait, la représentation habituelle du comportement global du pieu ou de la barrette sous un effort de compression n’est pas directement mesurée [courbes déplacements au cours du temps par paliers et courbes de fluage/charge critique de fluage].

Dans la méthode des vérins embarqués, la tête de pieu ou de barrette étant libre, il est possible de positionner des piges permettant de mesurer le mouvement de la pointe de pieu sous les paliers de chargement, et de mesurer le soulèvement du pieux au-dessus des vérins. Dans le cas de la méthode d’essai de pieu avec vérin et chargement en tête, actuellement les déplacements verticaux ne sont mesurés qu’en tête de pieux (Fig. 5).

|

Fig. 3 Comparaison essai avec vérin en tête et massif de réaction (partie gauche) et essai avec vérin embarqué et simple poutre de référence (partie droite). Comparison of a test with a load applied at the head using a reaction block (left side), with a test where the load is applied within the foundation and a simple beam is used as a reference for the measurements (right side). |

|

Fig. 4 Comparaison essai avec vérin en tête et essai avec vérin embarqué. Comparison of tests where the load is applied at the head or within the foundation. |

|

Fig. 5 Pieu équipé d’un seul vérin. Pile fitted with a single cylinder. |

5 L’essai par la méthode des vérins embarqués

5.1 Conception de l’essai

La méthode de chargement mise en place pour le projet est appelée « essai bidirectionnel » ou « essai O-Cells » (England et Fleming, 1994). La méthode a été développée par le docteur J.O. Osterberg de l’Université Northwestern de Chicago en 1989 et utilisée depuis pour tester des milliers de fondations à travers plus de 60 pays. Le principe de l’essai est l’encastrement dans la fondation d’un ou plusieurs vérin(s) spécifiquement conçu(s) pour cet usage.

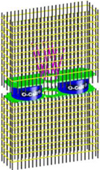

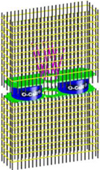

Ainsi, l’essai utilise la réaction d’un élément de fondation pour développer la charge nécessaire sur l’autre partie de la fondation pour déterminer les paramètres de sol recherchés. La Figure 6 illustre un pieu équipé d’un unique dispositif O-Cells avec un seul vérin.

Dans l’exemple de l’essai d’Austerlitz, les fondations prévues pour l’ouvrage sont des barrettes fonctionnant en traction depuis le radier du bassin situé dans les fausses Glaises, et utilisant le frottement des sols en dessous pour reprendre les efforts. Il est donc nécessaire que l’essai de chargement permette de déterminer les frottements limites de ces terrains sur l’élément de fondation. Au vu de la stratigraphie et des caractéristiques anticipées des sols, l’essai se concentre sur la détermination des frottements dans les marnes de Meudon et les craies campaniennes, représentant la majorité de l’effort repris.

Deux vérins de 690 mm de diamètre développant jusqu’à 2 x 17,7 MN sur chaque face ont été positionnés à 5,7 m sous le toit du substratum crayeux (le rapport de perforation de la barrette et les carottages permettent d’estimer une incertitude de l’ordre de 1 à 3 dm). La charge développée par l’assemblage des deux vérins est donc de 35,4 MN dans la partie haute et par réaction 35,4 MN dans la partie basse de la barrette de fondation. Cette charge est anticipée (voir Tab. 2) comme suffisante pour amener la partie au-dessus des vérins jusqu’à la rupture en frottement du sol.

Par sa nature, un essai O-Cells ne nécessite pas le bétonnage jusqu’à la plateforme de travail. Dans le cas de l’essai d’Austerlitz, il a donc été choisi de stopper le bétonnage au niveau prévu du radier du bassin, limitant ainsi la résistance à vaincre (frottement + poids propre) au-dessus des Cellules O-Cells. Ainsi, en considérant un arrêt de bétonnage à la cote +3,5 m NGF, la résistance ultime en frottement de la partie supérieure est anticipée à 31,4 MN (voir Tab. 2) auquel il faut ajouter le poids propre de la barrette.

Les vérins choisis permettent donc bien d’atteindre la force de rupture anticipée de la partie au-dessus des vérins. Il a été nécessaire de prévoir une longueur minimale de barrette sous les vérins afin que la somme des résistances en frottement et de pointe de la partie basse de la barrette soit plus importante que la partie supérieure (frottement seul et poids propre). La résistance ultime de la partie basse de la barrette sous les Cellules O-Cells a ainsi été estimée à 43 MN (réaction disponible) bien supérieure à la résistance de la partie située au-dessus des vérins.

Afin de s’assurer d’atteindre la rupture au-dessus et de pouvoir effectuer les calculs des efforts théoriques à reprendre, nous avons volontairement maximisé, dans le calcul, les valeurs de frottement limite de la Craie campanienne au-dessus des vérins soit 400 kPa et en conservant la valeur normative au-dessous des vérins soit 200 kPa.

Une fois la position des vérins définie, il est nécessaire de placer une série de niveaux de jauges de déformations où la charge, à différentes élévations dans la barrette, pourra être mesurée. Ces mesures de charge permettent de mesurer la dissipation de l’effort appliqué dans le sol par frottement. Plus le maillage des niveaux de jauges est fin, plus la répartition des frottements qs le long de la fondation est détaillée. Pour cet essai, il a été retenu 6 niveaux de jauges de déformations répartis dans les Craies et les marnes de Meudon pour en déterminer les frottements.

Par soucis de redondance, la norme recommande l’installation de 4 jauges par niveau dans les pieux d’essai. Cependant, et considérant la section importante de la barrette, 6 jauges par niveau ont été mises en œuvre pour l’essai.

La Figure 7 présente un plan en élévation du dispositif O-Cells mis en place dans la barrette d’essai à Austerlitz sur lequel figurent les 6 niveaux de jauges de déformations et les vérins.

Lors de l’utilisation à un même niveau de plusieurs vérins, ceux-ci sont montés en série et placés entre deux plaques de répartition. L’assemblage, appelé aussi « Sandwich », permet la mise en pression de tous les vérins de façon simultanée, évitant ainsi la création d’efforts parasites sur la surface frontale de la barrette. Ainsi, la charge appliquée est la somme de la charge dans chaque vérin. Les vérins ont une ouverture maximale de 225 mm.

Un système de piges coulissantes dans un tube de réservation et surmonté de capteurs de déplacement permet de mesurer des déplacements verticaux à différentes profondeurs de la barrette. Ce système est essentiel à l’exploitation de l’essai.

Deux piges coulissantes (Fig. 8 (a)) sont installées pour mesurer le déplacement vertical au niveau supérieur des vérins. Deux piges (Fig. 8 (b)) sont installées au niveau supérieur du béton pour mesurer les déplacements de la tête de la barrette. Deux piges (Fig. 8 (c)) sont installées pour mesurer le déplacement vertical à l’interface des Craies 1 et 2. Deux piges (Fig. 8 (d)), permettent de mesurer les déplacements verticaux du pied de la fondation. Cette mesure directe, permettant d’obtenir une courbe efforts/déplacements est fondamentale pour la détermination de la contrainte de pointe qp. Dans le cadre de cet essai, de justification de barrette en traction, cette donnée n’a pas été exploitée.

Et enfin, six capteurs de déplacement linéaire (noté LVWDTs sur la Figure 7 et visible sur la Figure 9) sont montés sur les vérins et mesurent leur ouverture moyenne.

|

Fig. 6 Modélisation 3D d’une cage d’armatures équipée du système O-Cells. 3D modelling of a reinforcement cage fitted with the O-Cells system. |

Conception de l’essai en fonction des caractéristiques des terrains (résistances des terrains au-dessus et en dessous des O-Cells).

Test design based on soil characteristics (soil resistance above and below the O-Cells).

|

Fig. 7 Élévation du dispositif O-Cells de la barrette d’essai. Elevation drawing of the O-Cells device. |

|

Fig. 8 Instrumentation complémentaire : Mesure de déplacements par piges coulissantes. Additional instrumentation: Displacement measurement using sliding bar. |

|

Fig. 9 Insertion de la cage équipée de vérins O-Cells. Installation of the reinforcing cage fitted with O-Cells cylinders. |

5.2 Mise en œuvre

5.2.1 Préparation de la cage

Les équipements de test (vérins, capteurs, ...) sont montés à l’atelier de fabrication des cages ou directement sur site avant l’installation de la barrette. Les vérins sont soudés entre les plaques de répartition haute et basse. L’assemblage du « Sandwich » est ensuite mis en place et soudé dans la cage à l’élévation prévue. L’opérateur doit s’assurer de la perpendicularité du « Sandwich » dans la cage pour assurer une poussée verticale.

Il est prévu une réservation centrale pour faire passer le tube plongeur. Les plaques de répartitions sont conçues de manière précautionneuse pour faciliter la remontée du bétonnage à travers le sandwich. Ainsi, les largeurs et longueurs des plaques sont réduites par rapport aux dimensions de la barrette et des ajours sont découpés aux angles et sur les côtés (Fig. 10).

|

Fig. 10 Assemblage O-Cells au sein de la cage a) Coupe b) Photo. O-Cells assembly within the cage a) Section b) Photo. |

5.2.2 La mise en place de la cage et le bétonnage

L’excavation de la barrette a été réalisée par le groupement Impluvium. La technique de réalisation répond à la norme NF EN 1538 : lorsque l’excavation atteint la cote finale, la boue est dessablée et le fond de forage fait l’objet d’un curage soigné avant bétonnage. Notons que la présence de dépôts en fond de forage peut compromettre la résistance de pointe lors du test et donc la réaction disponible pour l’essai. La propreté du fond de trou est donc une étape clé essentielle. L’assemblage (vérins, plaques de répartition, connexions hydrauliques et capteurs) monté sur la cage d’armature est alors descendu dans l’excavation.

Le levage de chaque section de cage est effectué avec une poutre de répartition ou grâce à plusieurs points de levage de façon à limiter les déformations de la cage lors de sa mise à la verticale (Fig. 11).

Le bétonnage s’effectue à l’aide d’un tube plongeur. Le tube plongeur a une longueur suffisante pour traverser le niveau des vérins et atteindre le pied de la barrette. Un guide permet de faciliter le passage du tube plongeur à travers le « Sandwich ».

La composition du béton est spécifique (Béton C40/50, Classe d’exposition XA2(F), Dmax 11,2 mm, Classe de consistance S4, Affaissement 210+/−30 mm) pour permettre un écoulement libre autour des vérins et des instruments de test et permettre un bétonnage uniforme. La résistance du béton est choisie de façon à supporter la charge maximale prévue lors de l’essai (35,4 MN). Le béton est coulé jusqu’au niveau supérieur défini, ici à la cote +3,5 m NGF soit 33,5 m sous les murettes guide. Lors du bétonnage, une courbe (profondeur, volume) est tracée pour contrôler la bonne mise en œuvre du béton, l’absence d’éboulement et de hors profils. (Fig. 12)

Malgré une arase de béton au niveau prévu du radier, il est nécessaire de prolonger la cage d’armatures, ou a minima un cadre support pour permettre à l’instrumentation et aux flexibles hydrauliques de rejoindre la plateforme de travail où l’essai est opéré et les mesures sont enregistrées. L’excavation au-dessus du niveau supérieur du béton doit être remplie par du sable fin et propre déposé délicatement en s’assurant de ne pas endommager les équipements.

|

Fig. 11 Insertion d’une section de cage. Installation of a reinforcing cage. |

5.2.3 Exécution de l’essai

Lorsque le béton a atteint la résistance nécessaire, le test peut commencer. La contrainte du béton doit être déterminée à l’aide d’essais de compression sur éprouvettes. Trois tests doivent être effectués au minimum à 7, 10 et 21 jours après coulage. Par expérience, 21 jours sont recommandés entre l’installation et le test.

Pour obtenir un maximum d’informations, le nombre et l’amplitude des paliers de chargement doit faire l’objet d’une revue préalable. L’essai O-Cells est généralement exécuté selon les spécifications ICE « Specifications for piling and embedded retaining wall » (ICE, 2007) qui contient les recommandations publiées dans « Review of foundation testing methods and procedures » (England et Fleming, 1994). Ces procédures sont recommandées pour optimiser la qualité des informations géotechniques qui peuvent être obtenues lors du test et viennent compléter les élément fournis dans les normes NF EN ISO 22477-1 (2021) et NF P 94-150-2 (1999). L’essai débute par une mise en pression des vérins permettant de rompre les points de maintien. La pression est relâchée immédiatement dès qu’on mesure une ouverture. Le programme d’essai exécuté sur la barrette test d’Austerlitz est présenté dans le Tableau 3. Le programme de chargement a été établi conformément à la norme NF EN ISO 22477-1 (2021) de décembre 2018 qui permet l’utilisation de vérins embarqués et la prise en compte dans ce cas d’une procédure de chargement à un seul cycle.

Dans le but d’obtenir un maximum d’information de l’essai, il a été décidé d’augmenter la durée minimale de maintien de chaque palier de chargement de 15 min, comme requis par la norme NF EN ISO 22477-1 (2021) à 60 min. À l’issue de ce délai, et si la vitesse d’ouverture des vérins est supérieure à 0,3 mm par heure, le maintien de la charge est prolongé jusqu’à la réduction de la vitesse d’ouverture sous les 0,3 mm par heure. Un délai maximum de 180 minutes est appliqué pour des raisons opérationnelles.

5.2.4 Résultats factuels de l’essai

L’essai a été exécuté le 7 avril 2021 et le Tableau 4 présente un résumé des déplacements maximaux enregistrés avant interprétation.

Bien que l’objectif d’obtenir les déplacements nécessaires au-dessus des vérins ai été atteint, on observe dans les mesures un déplacement absolu plus important de la partie basse (−55,49 mm) que de la partie haute (+39,75 mm). Cela est représentatif d’un mécanisme de mise en charge de la pointe nécessitant plus de déplacement que la mobilisation de la résistance en frottement. L’accélération des déplacements au-dessus des vérins observés, à partir de 23 MN, indique cependant une caractérisation des frottements limites en partie supérieure.

5.3 Interprétation

L’interprétation consiste à déterminer le frottement latéral par palier de charge. Les frottements latéraux mobilisés sont dérivés des données enregistrées par les jauges de déformations dans la barrette d’après la norme NF P 94-150-2, 1999 – Annexe B.

La méthodologie générale est la suivante pour chaque tronçon entre deux niveaux de jauges :

1ère étape : détermination des charges ;

2ème étape : estimation du frottement latéral unitaire ;

3ème étape : calcul du raccourcissement élastique et estimation du déplacement relatif de la barrette ;

4ème étape : établissement de la courbe de mobilisation du frottement latéral en fonction du déplacement relatif de la barrette.

Pour présenter le principe des jauges non récupérables, la Figure 13 définit les termes utilisés dans les formules ci-après pour chaque niveau de jauges de déformations n.

Le comportement des matériaux constitutifs de la barrette étant supposé élastique et linéaire, l’effort axial dans la barrette est calculé, au niveau de chaque jauge de déformation, pour un palier de charge donné, par :

Qn = Eb . A . ϵn. Avec :

ϵn : Déformation mesurée au droit de la jauge de déformation de longueur bn ;(cf. Fig. 14)

Eb : Module du béton et A : Section de la barrette.

Des mesures du module du béton sur éprouvette ont été faites à 28 j donnant un module du béton à 33,3 GPa. Nous avons choisi de retenir ce module pour la suite de notre exploitation. Pour estimer au plus juste la section de la barrette, il est important d’avoir des courbes de bétonnage les plus précises possibles (Fig. 12) selon le modèle de courbe de bétonnage proposé dans le document NF DTU13-2, 2020). La courbe théorique reste parallèle à la courbe de bétonnage (Fig. 12) au-dessus des vérins. En dessous des vérins le sur-volume est limité à 1,2 m3, soit environ 4 % du volume théorique. La surface théorique de la barrette (2,8 m x 1,0 m) est donc conservée dans l’interprétation.

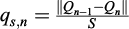

Des tronçons de barrette sont définis entre le point d’application de la charge et le premier niveau de jauges puis entre chaque niveau de jauges n. À partir des efforts axiaux Qn et Qn−1 mesurés aux deux extrémités d’un tronçon de barrette, de rang n et de surface latérale S, le frottement latéral unitaire mobilisé, affecté au milieu de ce tronçon, est par convention :

Avec d’après la Figure 14 :

S : surface latérale = (2*L + 2* l)*Ln ;

Ln : longueur du tronçon, L : longueur de la barrette et l : largeur de la barrette en m.

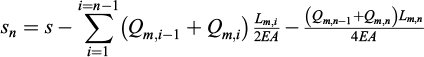

Le déplacement sn de la section transversale de barrette au milieu du tronçon sur lequel a été calculé le frottement latéral unitaire moyen correspond au déplacement de la plaque supérieure s diminué du déplacement dû aux déformations élastiques entre la plaque supérieure et le niveau considéré (raccourcissement). En adaptant, pour les essais par la méthode des vérins embarqués, la formule théorique issue de la norme NF P 94-150-2 (1999) section B.3 et en considérant un module de béton E constant et une section A homogène et constante sur la hauteur de la barrette et avec une valeur de L0 nulle (absence de partie libre), la formule donnant le déplacement sn s’écrit :

Avec :

Qm,i = 0.5 (Qi−1 + Qi) et Lm.i = 0.5 (Li−1 + Li) ;

s : Mouvement ascendant (descendant) de la plaque supérieure (inférieure) du système O-Cells ;

Lm,n : longueur du tronçon entre la dernière jauge et la tête du pieu ;

E : Module du béton et A : Section de la barrette.

La mobilisation du frottement latéral dépend du déplacement relatif de la barrette. Pour chaque tronçon de barrette entre deux niveaux de jauges, on établit la courbe de mobilisation du frottement latéral unitaire qs,n en fonction du déplacement sn qui est la représentation graphique du couple de points (qs,n;sn) pour chaque palier de charge.

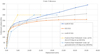

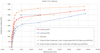

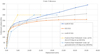

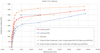

Il est possible de construire 6 courbes de mobilisation du frottement latéral dans la craie (3 au-dessus des vérins [Fig. 15] et 3 en dessous des vérins [Fig. 16]) :

OCell sup-SG3 : Tronçon de barrette de 2 m de hauteur situé dans la Craie entre les vérins OCells et le niveau 3 des jauges à la cote −24,7 NGF ;

OCell sup-SG4 : Tronçon de barrette de 4 m de hauteur situé dans la Craie entre les vérins OCells et le niveau 4 des jauges à la cote −22,7 NGF ;

SG3-SG4 : Tronçon de barrette de 2 m de hauteur situé dans la Craie entre le niveau 3 et 4 des jauges ;

OCell inf-SG2 : Tronçon de barrette de 2 m de hauteur situé dans la Craie entre les vérins OCells et le niveau 2 des jauges à la cote −28,7 NGF ;

– OCell inf-SG1 : Tronçon de barrette de 5 m de hauteur situé dans la Craie entre les vérins OCells et le niveau 1 des jauges à la cote −31,7 NGF ;

SG2-SG1 : Tronçon de barrette de 3 m de hauteur situé dans la Craie entre le niveau 1 et 2 des jauges.

Les courbes théoriques sont déterminées suivant la méthode de « Frank et Zhao » (NF P94-262, 2012 Annexe L). La méthode permet l’évaluation de la rigidité axiale d’une fondation profonde à partir des lois de mobilisation du frottement axial et de l’effort de pointe en fonction du module pressiométrique Em du sol.

Selon les résultats interprétés des jauges de contrainte, les courbes Frank et Zhao (1982) constituées d’un module pressiométrique Em de 175 MPa et d’une valeur de frottement limite qs de 300 kPa sont retenues pour les Craies 1 et 2 entre les élévations −22,7 NGF et la pointe de la barrette. Les deux modèles définis par la méthode Frank et Zhao (1982) selon l’appellation « sols granulaires » et « sols fins » sont présentés et applicables respectivement pour la craie altérée et pour la craie rocheuse.

|

Fig. 12 Mesure avec jauges non récupérables (extrait de la norme NF P 94-150-2, 1999). Avec : 1. Terrain. 2. Barrette. 3. Effort de compression. 4. Jauges de déformation. 5. Frottement latéral. 6. Section transversale de la barrette. Measurement with non-recoverable gages (from NF P 94-150-2, 1999). |

|

Fig. 13 Courbe de bétonnage (d’après NF DTU13-2, 2020). Concreting curve (from NF DTU13-2, 2020). |

|

Fig. 14 Déplacements au-dessus et en dessous des vérins en fonction de la charge appliquée. Displacements above and below the cylinders depending on the load applied. |

|

Fig. 15 Mobilisation du frottement latéral dans la craie au-dessus des vérins. Graph of lateral friction curves mobilised in the chalk above the cylinders. |

|

Fig. 16 Graphique de l’ensemble des courbes de frottement latéral mobilisé dans la craie sous les vérins. Graph of lateral friction curves mobilised in the chalk under the cylinders. |

6 Prise en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage

L’essai ainsi réalisé a permis d’améliorer significativement la valeur de frottement d’une barrette dans le substratum (Tab. 5) en s’affranchissant notamment de la limitation à 15 % du frottement limite pour le dimensionnement à l’État Limite de Service Quasi Permanent (ELS QP).

Ainsi, la bonne conduite de l’essai a pu amener le groupement à reconsidérer le mode de fondation mixte (combinaison de barrettes et de micropieux) prévu en conception initiale du projet.

Une première option fut d’étudier la suppression des micropieux afin de ne conserver uniquement les vingt barrettes du projet. Cependant les efforts de traction en présence conduisaient à des taux de ferraillage trop élevés pour les barrettes, du fait d’un taux de travail des aciers de la fondation limité à 600 wk (wk ouverture de fissure limitée à 0,2 mm sur le projet). La seconde option consista à augmenter le nombre de barrettes de fondation de vingt à trente-deux. Les douze barrettes supplémentaires ont été placées pour répartir au mieux les sollicitations du radier. Leur implantation s’inscrit de manière homogène parmi les 20 barrettes initiales du projet avec notamment un renforcement du noyau central.

L’objet de l’article n’est pas de revenir sur le dimensionnement du réseau de fondation réalisé avec la méthode de Vezole (2002) proposée dans la norme NF P 94-262. Nous pouvons toutefois noter que le poids des terres mobilisés par frottement pour contrebalancer les pressions hydrostatiques, est devenu plus dimensionnant que le frottement lui-même pour le calcul de la profondeur des fondations (Fig. 17).

Une particularité du site, relative au gonflement des Argiles Plastiques peut aussi être mentionnée : Pour le calcul des descentes de charges s’exerçant sur les barrettes, en supplément de l’effort de traction induit par la pression hydrostatique s’appliquant à la base du radier, un effort ascendant correspondant au gonflement des Argiles Plastiques (AP) a été ajouté. Cet effort s’applique uniquement aux barrettes de fondations. Il n’est en effet pas transmis au radier car celui-ci est sur un vide sanitaire de 50 cm. L’effort de gonflement avait été estimé en considérant un frottement de 55 kPa, à partir des abaques de la Norme Fondations profondes NF P94-262 (2012) (pour pl de 1,5 MPa retenu en G2, non actualisé en G3) sur l’épaisseur des Argiles Plastiques de 14,7 m : la partie ligniteuse grise noir à la base des Argiles Plastiques (le Cendrier) n’a pas été intégrée au potentiel gonflant de la formation. Cette estimation du frottement a été confirmée par les résultats de l’essai de barrette. En effet, à l’aide des piges de déplacement, un frottement moyen a pu être déduit pour la partie de barrette située au-dessus des vérins et traversant entre autres les Argiles Plastiques. La Figure 18 présente ainsi les efforts calculés transitant dans les barrettes. De telles répartitions d’effort dans des pieux de fondation ont déjà été mises en évidence sur des contextes géotechniques semblables (cf. Cambefort, 1975).

Détermination du frottement pour le calcul des fondations.

Determination of friction for foundation calculations.

|

Fig. 17 Vue en plan du nouveau système de fondations à 32 barrettes. Plan view of new foundation system. |

|

Fig. 18 Estimation des efforts sur la hauteur d’une barrette. Estimation of forces on the height of a foundation. |

7 Conclusion

Ce chantier offre un bon exemple d’optimisation d’ouvrage de fondations grâce à la réalisation d’essai géotechnique in situ. Pour la première fois en France le système O-Cells dit « des vérins embarqués » a été mis en œuvre dans une barrette de fondation, afin de mener à bien un essai de chargement et de caractériser le frottement barrette/craie à une soixantaine de mètres de profondeur.

Dans cet essai à la rupture, grâce aux efforts importants développés par les vérins, des déplacements conséquents de la partie haute de la barrette au-dessus des vérins ont permis de valider les valeurs de frottement entre le matériau « Craie Campanienne » et la fondation, concourant ainsi à dimensionner les fondations du bassin dans le cadre de la méthode « essai de pieux » de la norme NF P 94-262.

Au-delà de l’optimisation des barrettes par cette méthode de dimensionnement, le bon déroulement de l’essai a également permis de revoir le mode de fondation de l’ouvrage en supprimant les micropieux initialement prévus et en ne retenant qu’un système homogène de fondations composé de 32 barrettes travaillant en traction pour la reprise des pressions hydrostatiques agissant sous l’ouvrage. L’homogénéisation du mode de fondations permet une meilleure appréciation des descentes de charges et des sollicitations dans le radier. Son dimensionnement n’est plus conditionné par l’appréciation délicate des raideurs relatives, entre barrettes et micropieux.

Par ailleurs, l’exploitation des résultats de ce type d’essai par vérins embarqués rend possible la détermination de la résistance de pointe. Et bien entendu, dans le cas spécifique de traitement et/ou d’amélioration de sol sous la pointe d’une fondation, cet essai prend toute son importance pour la caractérisation de l’effet de ce traitement. D’autre part, selon les objectifs du projet, d’autres applications sont possibles telles que l’ajout d’un niveau de vérins supplémentaire pour traiter spécifiquement des tranches de fondations.

Références

- Cambefort H. 1975. Comportement des pieux dans les argiles gonflantes. Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics − Série Sols et Fondations 115: 329. [Google Scholar]

- DTU 13.2. 1992. Fondations profondes pour le bâtiment, CSTB. [Google Scholar]

- England M, Fleming WGK. 1994. Review of foundation testing methods and procedures. Geotechnical Eng. Proc. Instn Civ. Engrs. Geotech Eng 107: 132–142. [Google Scholar]

- Fascicule n°62, Titre V du C.C.T.G. 1993. Conception et calcul des fondations des ouvrages de génie civil, Editions des journaux officiels. [Google Scholar]

- Frank R, Zhao SR. 1982. Bulletin liaison. Laboratoire Ponts et Chaussée 119: 2712. [Google Scholar]

- Institution of Civil Engineers (Great Britain). 2007. ICE Specifications for piling and embedded retaining wall, 2nd ed. Great Britain, Thomas Telford. [Google Scholar]

- Lord JA, Clayton CRI, Mortimore RN. 2002. Engineering in chalk, C574, CIRIA. [Google Scholar]

- NF EN 1997-1. 2005. Eurocode 7 : Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales, AFNOR Editions. [Google Scholar]

- NF EN ISO 22477-1. 2021. Reconnaissance et essais géotechniques - Essais des structures géotechniques - Partie 1 : essai de pieux : essai de chargement statique en compression, AFNOR Editions. [Google Scholar]

- NF P94-262. 2012. Justification des ouvrages géotechniques − Normes d’application nationale de l’Eurocode 7 − Fondations profondes, AFNOR Editions. [Google Scholar]

- Norme Document technique unifié. 2020. DTU13-2 Fondations profondes pour le bâtiment, CSTB Editions. [Google Scholar]

- Norme NF P 94-150-2. 1999. Essai statique de pieux isolé sous un effort axial, AFNOR Edition. [Google Scholar]

- Vezole P. 2002. Ancrages passifs verticaux et calcul à la rupture. Revue Française de Géotechnique 98. [Google Scholar]

Citation de l’article : Patrick Berthelot, Michel Maron, Alexandre Reynaud, Sabika Ghegediban, Maxime Fonty. Intérêt des essais par la méthode des vérins embarqués – exemple de l’essai de barrette mené sur le bassin d’orage Austerlitz à Paris. Rev. Fr. Geotech. 2023, 176, 3.

Liste des tableaux

Caractéristiques géomécaniques des terrains issues des missions G2-G3.

Geomechanical characteristics of the soil.

Conception de l’essai en fonction des caractéristiques des terrains (résistances des terrains au-dessus et en dessous des O-Cells).

Test design based on soil characteristics (soil resistance above and below the O-Cells).

Détermination du frottement pour le calcul des fondations.

Determination of friction for foundation calculations.

Liste des figures

|

Fig. 1 Bassin ancré par des fondations profondes. Basin anchored by deep foundations. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 2 Vue en plan et coupe du bassin et de ses fondations (solution base). Plan view and cross-section of the basin and its foundations (initial solution). |

| Dans le texte | |

|

Fig. 3 Comparaison essai avec vérin en tête et massif de réaction (partie gauche) et essai avec vérin embarqué et simple poutre de référence (partie droite). Comparison of a test with a load applied at the head using a reaction block (left side), with a test where the load is applied within the foundation and a simple beam is used as a reference for the measurements (right side). |

| Dans le texte | |

|

Fig. 4 Comparaison essai avec vérin en tête et essai avec vérin embarqué. Comparison of tests where the load is applied at the head or within the foundation. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 5 Pieu équipé d’un seul vérin. Pile fitted with a single cylinder. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 6 Modélisation 3D d’une cage d’armatures équipée du système O-Cells. 3D modelling of a reinforcement cage fitted with the O-Cells system. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 7 Élévation du dispositif O-Cells de la barrette d’essai. Elevation drawing of the O-Cells device. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 8 Instrumentation complémentaire : Mesure de déplacements par piges coulissantes. Additional instrumentation: Displacement measurement using sliding bar. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 9 Insertion de la cage équipée de vérins O-Cells. Installation of the reinforcing cage fitted with O-Cells cylinders. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 10 Assemblage O-Cells au sein de la cage a) Coupe b) Photo. O-Cells assembly within the cage a) Section b) Photo. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 11 Insertion d’une section de cage. Installation of a reinforcing cage. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 12 Mesure avec jauges non récupérables (extrait de la norme NF P 94-150-2, 1999). Avec : 1. Terrain. 2. Barrette. 3. Effort de compression. 4. Jauges de déformation. 5. Frottement latéral. 6. Section transversale de la barrette. Measurement with non-recoverable gages (from NF P 94-150-2, 1999). |

| Dans le texte | |

|

Fig. 13 Courbe de bétonnage (d’après NF DTU13-2, 2020). Concreting curve (from NF DTU13-2, 2020). |

| Dans le texte | |

|

Fig. 14 Déplacements au-dessus et en dessous des vérins en fonction de la charge appliquée. Displacements above and below the cylinders depending on the load applied. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 15 Mobilisation du frottement latéral dans la craie au-dessus des vérins. Graph of lateral friction curves mobilised in the chalk above the cylinders. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 16 Graphique de l’ensemble des courbes de frottement latéral mobilisé dans la craie sous les vérins. Graph of lateral friction curves mobilised in the chalk under the cylinders. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 17 Vue en plan du nouveau système de fondations à 32 barrettes. Plan view of new foundation system. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 18 Estimation des efforts sur la hauteur d’une barrette. Estimation of forces on the height of a foundation. |

| Dans le texte | |

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.