| Numéro |

Rev. Fr. Geotech.

Numéro 176, 2023

|

|

|---|---|---|

| Numéro d'article | 4 | |

| Nombre de pages | 17 | |

| DOI | https://doi.org/10.1051/geotech/2024001 | |

| Publié en ligne | 14 février 2024 | |

Article d’ingénierie / Engineering Article

Réflexions sur la stabilité en section courante des tunnels profonds

Reflexions about the stability of transversal section in deep tunnels

Spie Batignolles Génie Civil, Nanterre, France

* Auteur de correspondance : christophe.jassionnesse@spiebatignolles.fr

Le présent article traite de la stabilité en section courante circulaire des tunnels profonds. Le massif rocheux étant vu comme un Milieu continu Équivalent, le critère de résistance est le critère de Hoek et Brown généralisé, avec palier de résistance résiduelle. En s’attachant au cas des tunnels profonds, l’introduction de la gravité dans l’équation d’équilibre conduit à rechercher l’existence d’une pression intérieure d’équilibre. L’existence d’une pression de soutènement minimale s’avère un indicateur pertinent du comportement à l’excavation de type « terrain boulant » (severe caving), se traduisant par une instabilité générale de la section non soutenue, tel que défini dans les classifications géomécaniques les plus récentes. Une large étude de variation des paramètres de base du critère de résistance – résistance à la compression et indice de fragilité de la roche, densité et état des discontinuités par le biais du Geological Strength Index –, de la géométrie et de la contrainte in situ supposée isotrope, permet d’identifier la dépendance de cet indicateur aux conditions géologiques. Sur la base de quelques études de cas, il apparaît que les conditions géologiques d’un comportement de type « terrain boulant » correspondent à celles d’un massif de roche tendre, relativement ductile ou fortement altéré et fracturé. Comme ces conditions ne diffèrent pas nettement de celles du « terrain poussant » (squeezing) se traduisant par de fortes convergences, ces deux types de comportement pourraient être les deux degrés d’une même échelle.

Abstract

The present paper is concerning with the stability of a normal section in deep tunnel. the rock mass being considered as an equivalent continuum, the strength criterium results is the generalised Hoek et Brown criterium, with residual strength. By focusing on the case of deep tunnels, introducing gravity load in the equilibrium equation leads to search an internal pressure for stability request. Existence of a minimal support pressure appears as a pertinent indicator for an excavation behaviour of “severe caving” type, with immediate collapse of the tunnel section, as defined in the recent geomechanics classifications. An extensive variation study of rock mass strength base parameters, i.e. UCS, brittleness index, density of discontinuities and joints conditions through the GSI value, geometry and in situ stress, assuming isotropic conditions, allows to identify dependence of this indicator from the geological conditions. Based on few case studies, it appears that the geological conditions of the severe caving are these of a mass of soft rock, relatively ductile or highly weathered and fractured. As these conditions largely not differ of these for a squeezing behaviour, with large deformations, the two types of behaviour seem to be two degrees of the same scale.

Mots clés : tunnel profond / stabilité / résistance résiduelle / terrain boulant / comportement à l’ excavation

Key words: deep tunnel / stability / residual strength / caving / excavation behaviour

© CFMS-CFGI-CFMR-CFG, 2024

1 Introduction

Les démarches récentes de conception des soutènements en tunnel profond (Ö.G.G., 2010 : Russo, 2008) font appel à la notion de « comportement du terrain à l’excavation », en développant une typologie des modes d’instabilités, sur des bases essentiellement descriptives et empiriques. En suivant Russo (2008, 2014), on peut distinguer quatre types de comportement :

blocs instables ;

terrain cassant (« buckling », « spalling », « rock bursting ») ;

terrain boulant (« caving ») ;

terrain poussant (« squeezing »).

Le premier type ne relève pas a priori du champ de notre analyse. En effet, il s’agit d’un phénomène intrinsèquement lié à la nature discontinue du milieu rocheux, décrit par des familles de discontinuités. La stabilité de bloc est souvent estimée par la méthode d’équilibre limite « du bloc-clé » sous son poids propre, sans tenir compte des forces d’interactions entre blocs autour de l’excavation. Cependant, elle peut faire l’objet d’approches plus réalistes (Ghazal et al., 2011) en rapport avec l’objet de notre analyse.

Le deuxième type correspond à des phénomènes de rupture de la matrice rocheuse, par flambage, écaillage ou éclatement, sous fortes contraintes. On peut considérer qu’il s’agit de phénomènes localisés aux parois de l’excavation, dans un massif rocheux de bonne qualité, mais qui, dans certaines conditions peuvent tendre vers les deux types suivants.

Les types de comportement « boulant » et « poussant » sont pleinement dans le champ de notre analyse. Il s’agit de comportement de « milieu continu équivalent », ayant de fortes analogies avec le comportement des sols. Le comportement « boulant » traduit l’écoulement gravitaire dans la section excavée, d’un volume de roche désagrégée. Le comportement « poussant » traduit la convergence rapide et évolutive d’un volume de roche à l’intérieur de la section excavée. Dans le milieu continu équivalent, ces deux comportements résultent du dépassement d’un seuil de plasticité ou de rupture, sous l’effet des contraintes autour de l’excavation. Dans le milieu discontinu réel, il s’agit de la mobilisation cinématique de fractures multiples, préexistantes ou néoformées, dans une zone de l’excavation que nous désignerons par l’acronyme ZMF (Zone de Mobilisation des Fractures).

Face à ce type de comportement, une des principales questions pratiques qui se pose au « chargé de soutènement » est de savoir si, quand et comment, un phénomène évolutif de convergence peut se transformer en rupture par écoulement gravitaire. Cette question est également pertinente pour le creusement au tunnelier à voussoirs, qui tend à se généraliser aux conditions de tunnel profond. En effet, le type de tunnelier utilisé (ouvert à bouclier simple ou double) permet au terrain de converger librement dans des limites géométriques prédéfinies, entre la roue d’abattage et le bouclier d’une part, et entre le bouclier et les voussoirs d’autre part, avant d’être bloqué par le mortier de scellement des voussoirs. Il y a donc lieu d’évaluer la charge de terrain susceptible de se développer dans des conditions de terrain poussant ou boulant. Notre analyse est une contribution à la réponse.

1 Pression minimale de soutènement

En théorie, l’existence possible d’une pression minimale nécessaire à la stabilité d’une cavité cylindrique résulte de la prise en compte de la gravité dans l’équilibre du domaine plastique autour de la cavité.

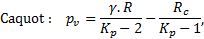

Caquot (1934) et Terzaghi (1943) ont proposé des formulations permettant d’estimer la pression verticale de terrain s’exerçant sur le soutènement d’un tunnel en section courante en fonction de ses dimensions transversales, de sa profondeur et des caractéristiques du terrain de couverture, suivant le modèle de Mohr-Coulomb.

Ces formulations classiques ont fait l’objet, par ailleurs de développements plus récents, notamment dans le but d’analyser la stabilité du front de taille (Anagnostou et Kovári, 1994 : Carranza-Torres et al., 2013) par des approches tri-dimensionnelles.

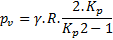

Ces formulations tendent vers les valeurs limites suivantes, lorsque que la profondeur Z augmente (Z >> R) :

avec les notations explicitées au Tableau 1 :

B(m), largeur fonction de la largeur et de la hauteur de la section excavée ;

rapport entre la contrainte horizontale et la contrainte verticale.

rapport entre la contrainte horizontale et la contrainte verticale.

La formulation de Terzaghi (1943) est basée sur l’hypothèse du « silo », c’est-à-dire l’équilibre en frottement d’une tranche de terrain sous l’effet de son poids et du frottement s’exerçant sur ses bords verticaux, égal à k.σv.tan(ϕ) + c.

Cependant, comme rappelé d’ailleurs par Terzaghi lui-même, l’existence d’un rapport simple et constant entre la contrainte horizontale et la contrainte verticale sur une ligne verticale de cisaillement n’est pas une hypothèse rigoureuse. Ainsi, le rapport k varierait entre 1 à la clé du tunnel et 1,5 à la hauteur égale à 2.B, et l’effet de voûte s’annulerait au-delà de 5.B pour retrouver l’état de contrainte géostatique.

En pratique, la valeur de k est choisie sur des bases empiriques.

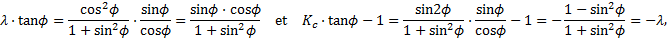

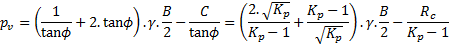

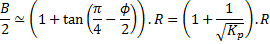

Champagne de Labriolle (2018) propose alors une expression vérifiant l’hypothèse de plans de glissement verticaux sur les bords du « silo » :

avec :

que l’on peut réécrire ainsi, pour Z >> B :

.

.

avec :

pour un tunnel circulaire.

pour un tunnel circulaire.

L’analyse de « l’effet de voûte » dans les terrains frottants a conduit d’autres auteurs à des formulations différentes :

Ces formulations appellent deux remarques :

Il s’agit d’approches, basées sur l’hypothèse d’un équilibre limite du terrain entre le tunnel et la surface ;

La pression verticale limite à grande profondeur s’annule pour des valeurs relativement faibles de la cohésion équivalente, de l’ordre de C = γ.R ;

A contrario, en l’absence de cohésion, la pression verticale est non nulle.

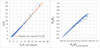

Il alors intéressant de comparer les différentes formulations pour une cohésion nulle (Fig. 1).

On remarque le caractère très conservatif de la formulation de Terzaghi. A contrario, utilisée en analyse à rebours (« back-analysis »), elle peut conduire à une surestimation des caractéristiques (ϕ, C).

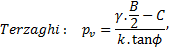

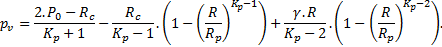

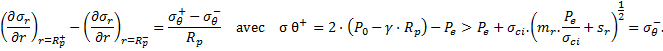

La formulation de Caquot (1934) a été modifiée pour le cas des tunnels profonds avec un domaine plastique (ZMF) limité autour de l’excavation, par Caquot et Kérisel (1956) et généralisée par Detournay (1984) :

Cette formulation fait l’hypothèse d’un champ de gravité radial autour de l’excavation, ce qui est acceptable au voisinage angulaire de la clé.

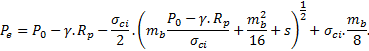

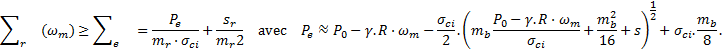

Le premier terme représente la condition de continuité Pe de la contrainte radiale à la limite de la zone plastique (ZMF) :

Dans la formulation originelle de Caquot et Kérisel, ce premier terme était nul.

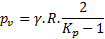

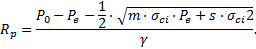

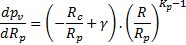

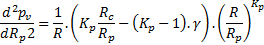

La dérivation de la formule (3) pv en fonction de Rp donne :  qui s’annule pour

qui s’annule pour  .

.

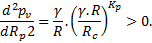

La dérivée seconde étant :

qui devient, pour

qui devient, pour  :

:

La pression  est alors la valeur minimale et pvmin est égale à la pression Pe d’apparition de la ZMF lorsque Rc = γ.R.

est alors la valeur minimale et pvmin est égale à la pression Pe d’apparition de la ZMF lorsque Rc = γ.R.

|

Fig. 1 Comparaison des formules de pression de soutènement. Comparison between minimal support pressure formulas. |

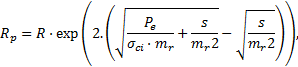

2 Prise en compte de la gravité dans la méthode Convergence-Confinement

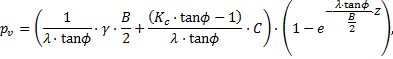

À la suite de Pacher (1964), des travaux plus récents ( Roussef, 1998 : Mohammadi et al., 2013 : Oreste et al., 2019) ont introduit l’effet de la gravité dans les formulations de la courbe de convergence du terrain (« Ground Response Curve »).

Il faut rappeler que la méthode « Convergence-Confinement » théorisée par Panet (1973), et sa dérivée, la méthode du « taux de déconfinement » utilisée dans les modèles numériques, est un concept permettant de prendre en compte, dans un modèle bi-dimensionnel, le phasage tri-dimensionnelle de creusement et de soutènement d’un tunnel circulaire, dans l’hypothèse des conditions axisymétriques autour de l’axe d’un tunnel profond dans un milieu non pesant.

Notamment, la proximité du front de taille est prise en compte par une pression fictive, Pi à l’intérieur de l’excavation, variant entre deux états d’équilibre réels, la contrainte initiale supposée isotrope Pi = P0 et la pression radiale sur le soutènement loin du front Pi = Ps.

Cependant, en introduisant dans l’équation d’équilibre indéfini, un terme gravitaire supposé radial au voisinage angulaire de la clé, mais qui, en fait, rompt la symétrie axiale, il apparaît que la pression fictive ne peut être indépendante des composantes gravitaire et angulaire.

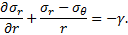

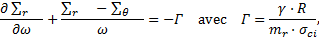

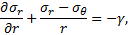

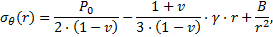

Cela étant posé, on peut considérer que les développements qui vont suivre sont valables à une certaine distance du front de taille et au voisinage de la clé (θ = π/2), σr, σθ étant alors des contraintes principales et l’équation d’équilibre se simplifiant en :

Pour prendre en compte l’effet de la gravité, Roussev (1998) et par la suite Mohammadi et al. (2013) font l’hypothèse qu’il possible de superposer deux solutions de contraintes dans la ZMF.

La première solution vérifie l’équation d’équilibre pour un terrain non pesant (ϒ = 0 dans (5)) et le critère de plasticité, à savoir un critère de type Mohr-Coulomb pour le premier et Hoek et Brown pour le second, en considérant toutefois une contrainte initiale réduite P0– γ.Rp à la limite de la ZMF (r = Rp).

La deuxième solution vérifie l’équation d’équilibre (5) dans la ZMF, en considérant une contrainte radiale nulle à la limite de la ZMF, suivant l’hypothèse de Caquot et Kérisel. Compte tenu de la non-linéarité du critère de Hoek et Brown, ces développements conduisent à des solutions implicites, obtenues par des méthodes itératives. Les auteurs introduisent par ailleurs, des caractéristiques résiduelles dans la ZMF, ce point faisant l’objet du paragraphe suivant.

Cependant, la comparaison de l’approche de Roussev avec la formulation de Detournay montre que la superposition des deux solutions de contraintes introduit une erreur car la résistance de la ZMF est alors doublement mobilisée, d’une part par la composante géostatique dans le milieu non pesant et d’autre part par la composante gravitaire.

Plus récemment, Oreste et al. (2019) intègre directement par une méthode de différence finie unidimensionnelle dans la direction radiale, l’équation d’équilibre (5) et le critère de plasticité de type Hoek et Brown avec des caractéristiques résiduelles.

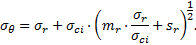

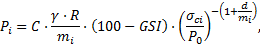

3 Estimation des paramètres de résistance résiduelle

On peut déduire de l’équation d’équilibre (5) que, si la contrainte déviatorique (σθ−σr) tend vers une faible valeur, la composante gravitaire devient prépondérante. En paroi du tunnel et en l’absence de soutènement, cette contrainte est égale à la résistance à la compression résiduelle notée σcr. Il apparaît donc que l’estimation de cette grandeur est fondamentale dans l’évaluation de l’équilibre de la section du tunnel.

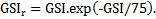

Cai et al. (2007) proposent d’estimer les caractéristiques de résistance résiduelle à partir de l’indice GSIr, c’est-à-dire l’indice GSI de la ZMF. À partir de propositions logiques autour du principe de détermination du GSI, de simulation numérique de l’endommagement et d’expérimentation in situ par des essais de cisaillement sur bloc, les auteurs proposent une méthodologie pour déterminer GSIr suivant la description du massif rocheux endommagé en fonction des deux paramètres « Block Volume » et « Joint Conditions factor ». À partir des données bibliographiques et des expérimentations, ils proposent une estimation préliminaire à partir de la formule :

Logiquement, les auteurs estiment les paramètres de résistance résiduelle de la ZMF suivant le critère de Hoek et Brown à partir des formules proposes par Hoek pour les paramètres de « pic » (voir Tab. 1), en remplaçant GSI par GSIr et en choisissant « le facteur de dommage » D à la valeur zéro, l’endommagement étant pris en compte dans la valeur de GSIr.

Antérieurement, Russo et al. (1998) ont proposés, à partir des relations entre les paramètres de « pic » (mb, s) et les paramètres résiduels (mr, sr) données par Hoek et Brown (Hoek et Brown, 1988,1993) et Faiella et Ribacchi (Ribacchi, 1993) d’autres relations entre GSI et GSIr, ainsi que Oreste (2014).

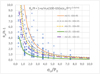

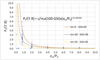

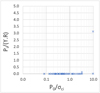

Le graphe présenté (Fig. 2) montre les différentes relations proposées entre GSIr et GSI, les relations de Hoek et Brown et Faiella et Ribacchi étant inversées par Russo et al. (1998) à partir de mr et sr pour obtenir une valeur équivalente de GSIr.

On peut constater que les relations proposées par Russo et al. (1998) à partir de Hoek et Brown, Faiella et Ribacchi, et par Oreste donnent des valeurs du GSIr relativement proches du GSI alors que Cai et al. (2007) et Russo et al. (1998), donnent des valeurs nettement plus faibles, notamment pour les valeurs initiales élevées de GSI. Cet aspect fait l’objet d’une argumentation sérieuse de la part de Cai et al., à partir de la fragmentation de blocs et de la dégradation des caractéristiques de joint au sein de la ZMF.

Intuitivement, il conviendrait d’enrichir cette formulation par l’influence de deux facteurs, qui seraient l’indice d’endommagement de la roche Di défini comme le rapport de la contrainte orthoradiale maximale à la résistance à la compression de la roche intacte (Martin et al., 1999), d’une part, et le niveau de déformation dans la ZMF d’autre part. Sur ce dernier point, Cai et al. (2007) reconnaissent que la valeur de GSIr peut évoluer, engendrant un mécanisme de radoucissement (« Strain Softening ») et qu’il convient de tenir compte de l’objectif de dimensionnement à atteindre en terme de déformation.

Enfin, il faut considérer avec prudence la validité de l’hypothèse du Milieu Continu Équivalent pour des valeurs du GSI supérieure à 60.

|

Fig. 2 Relations entre GSI et GSIr proposées dans la littérature. Relations between GSI and GSIr in literature. |

4 Résolution des contraintes dans la Zone de Mobilisation des Fractures

Un comportement du massif « élasto-fragile » est retenu pour simplification, avec un critère en résistance de « pic » à l’extérieur de la ZMF et un critère résiduel à l’intérieur, déterminé par la valeur GSIr.

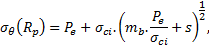

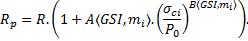

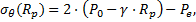

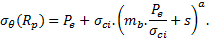

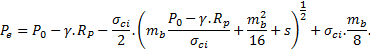

Le critère de Hoek et Brown (H&B) en résistance de « pic » est atteint à la limite r = Rp de la ZMF :

avec les notations explicitées au Tableau 1 :

Pe, la contrainte radiale à la limite de la ZMF.

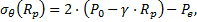

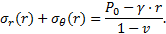

En prenant comme hypothèses simplificatrices (voir en annexe) que P0 la contrainte in situ à l’axe du tunnel est isotrope, égale à γ.Z et que ν le coefficient de Poisson est égal à 0,5, la condition de continuité à la limite r = Rp de la ZMF s’écrit :

dans le domaine élastique.

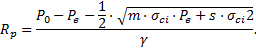

On obtient Rp en fonction de Pe en résolvant (9) :

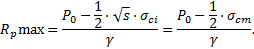

Il existe une valeur Rpmax pour laquelle la contrainte Pe à la limite de la ZMF est nulle (hypothèse de Caquot et Kérisel) :

La pression gravitaire égale à ϒ. (Rpmax−R) est un majorant de la pression intérieure nécessaire à l’équilibre. Elle tend vers la contrainte in situ P0 lorsque que σcm tend vers zéro (GSI→0) et que la ZMF atteint la surface.

Le critère H&B en résistance résiduelle dans la ZMF, s’écrit :

Pour la suite, on adoptera la transformation suivante, proposée par Londe (1988) :

Le critère H&B en résistance résiduelle dans la ZMF, prend alors la forme canonique suivante :

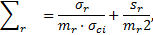

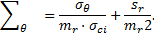

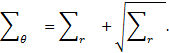

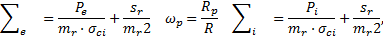

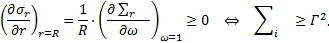

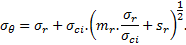

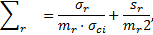

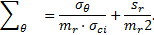

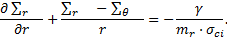

En posant :

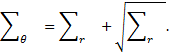

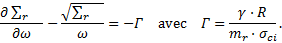

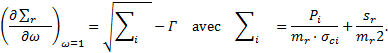

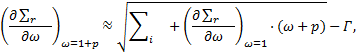

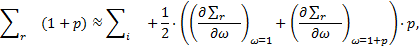

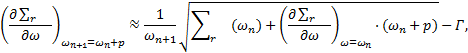

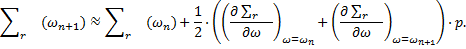

r = R.ω et dr = R.dω, l’équation d’équilibre (5) s’écrit alors :

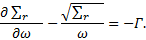

Σr vérifie alors l’équation différentielle suivante :

L’équation (14) n’admet pas de solution explicite. Le principe d’une résolution numérique par la méthode de Runge-Kuta d’ordre 2 est présenté en annexe.

Les grandeurs adimensionnelles suivantes sont approchées numériquement :

avec Pe, la contrainte radiale à la limite de la ZMF, Rp le rayon à la limite de la ZMF et Pi ≥ 0 la pression intérieure minimale à la paroi du tunnel.

Si la contrainte radiale diminue dans la ZMF, le déviateur diminue aussi suivant le critère :

et conduit à la rupture en traction sous l’effet de la force volumique gravitaire.

et conduit à la rupture en traction sous l’effet de la force volumique gravitaire.

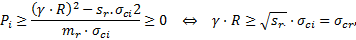

Une condition de non-rupture en traction dans la ZMF est donc nécessaire mais non suffisante et serait :

Cette condition implique l’existence d’une pression intérieure minimale non nulle si :

avec σcr, la résistance en compression résiduelle dans la ZMF.

Cependant, on peut remarquer que pour un tunnel dans un massif rocheux, même de qualité très médiocre (sr ≈ 4.10−4, σci ≈ 10 MPa), la rupture en traction n'est que rarement possible.

5 Étude paramétrique en conditions de tunnel profond

5.1 Comparaison entre milieu pesant et milieu non pesant

Une étude paramétrique a été menée pour les plages de paramètres définies ci-dessous :

σci = [5−140 MPa] ;

mi = [5−30] ;

GSI = [15−90] ;

P0 = [8−57 MPa] ↔ Z = [300−2100 m].

Les conditions non prises en compte dans cette étude sont les profondeurs de tunnel inférieures à 300 m.

Nous rappelons également que les cas étudiés pour des valeurs de GSI supérieures à 60 doivent être considérés avec prudence, les hypothèses du Milieu Continu Équivalent étant rarement vérifiées dans ces conditions.

L’étude a été menée pour un rayon de tunnel standard de 5 m. Un cas de grande section est examiné en section 7.

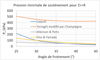

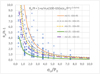

La figure 3 illustre les résultats obtenus. Ils mettent en évidence la faible incidence de la prise en compte de la gravité en conditions de tunnel profond. Cependant, pour les valeurs élevées de Rp (Rp>10.R), il apparaît que l’influence du poids de la ZMF devient significative.

Ces cas extrêmes correspondent à des cas théoriquement stables mais peu représentatifs : en effet, on peut estimer que la convergence radiale qui en résulterait est de l’ordre du rayon de la section ! : ur≈ue. manque. (Rp/R)2≈R lorsque ue, la convergence radiale à l’apparition de la ZMF, est de l’ordre de 1% de R. L’instabilité de la section se traduirait alors par la fermeture totale de celle-ci. Par ailleurs, on peut remarquer que ces valeurs restent très en deçà de Rpmax définie en (11).

|

Fig. 3 Graphes Rp/R et Pe / P0 – comparaison milieu pesant et non pesant. Graph Rp/R-Pe / P0–comparison between with or without weight media. |

5.2 Pression intérieure minimale

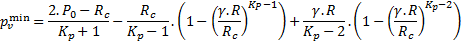

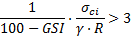

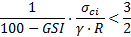

Comme le montre la figure 4, on constate qu’une pression intérieure minimale n’est généralement pas théoriquement nécessaire pour la stabilité, pour l’ensemble des cas étudiés, sauf pour des roches de très faible compétence (P0 / σci>3).

Ce résultat contredit l’hypothèse de Pacher (1964), ayant servi de base à la Nouvelle Méthode Autrichienne, théorisée par Rabcewicz (1969).

|

Fig. 4 Pression minimale en fonction de la compétence de la roche. Minimal pressure, depending on rock competency. |

5.3 Corrélations

Le premier objectif de l’étude paramétrique est d’examiner la dépendance de [Rp], [Pi] résultant de la formulation proposée aux caractéristiques géomécaniques de base, à savoir la résistance σci et le paramètre de « fragilité » mi de la roche, la contrainte initiale P0 et l’indice GSI du massif rocheux.

Cette étude n’a pas pour objectif de substituer une corrélation simplifiée à la démarche rigoureuse présentée précédemment mais de mettre en évidence l’influence des paramètres géomécaniques. On peut cependant espérer qu’une formule approximative simple sera utile afin d’exploiter rapidement des observations sur site.

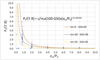

Ainsi, des corrélations correctes sont obtenues avec le rayon Rp de la ZMF pour Pi = 0, de la forme :

On constate que la puissance B décroît à l’inverse de mi tandis que le multiplicateur A décroît à l’inverse de mi et de GSI, avec en première approximation (Fig. 5) :

et

et  avec a = [1,0−2,0] et b = [3,0−1,5].

avec a = [1,0−2,0] et b = [3,0−1,5].

|

Fig. 5 Graphes Rp/R-σci / P0 et corrélation. Graph Rp/R-σci / P0 and correlation. |

6 Étude paramétrique de la pression intérieure minimale

Il a été montré en section 5, qu’une pression minimale positive nécessaire à l’équilibre apparaît dans des conditions particulières de « tunnel en roche tendre » pour lesquelles le rayon de ZMF atteint une valeur extrême. Une étude paramétrique a été menée pour les plages de paramètres correspondants à ces conditions :

σci = [2−20 MPa] ;

mi = [5−15] ;

GSI = [15−75] ;

P0 = [1,25−15 MPa] ↔ Z = [50−600 m].

6.1 Pression intérieure minimale

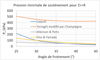

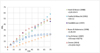

On constate que la pression minimale Pi est une fonction décroissante de  . Cette pression est nulle si

. Cette pression est nulle si  et non nulle si

et non nulle si  (17) (Fig. 6).

(17) (Fig. 6).

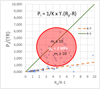

La pression intérieure minimale est également une fonction décroissante de mi, et en moindre mesure, de l’indice GSI . Comme il existe, sauf pour les très faibles résistances de la roche, une bonne corrélation entre la pression minimale Pi et la pression gravitaire maximale de la ZMF qui serait de la forme Pi = 1/K x ϒ. (Rp−R), on peut rechercher une corrélation générale de la forme, valable si  :

:

avec C = [0,1−0,4] et d = [3,0−1,5] (Fig. 7).

On peut également remarquer que la pression intérieure minimale est couramment très inférieure à la pression gravitaire γ. (Rp−R) (« poids du mort-terrain »). Cependant, cette pression peut être atteinte dans des roches très tendres ductiles ou altérées et intensément fracturées (roches argileuses, roches « de faille »…), ayant un comportement plastique à la profondeur du tunnel. Il apparaît également que ces conditions dépendent des dimensions de la section, en fonction du rapport σci/(ϒ.R) qui en fixe le seuil d’apparition (16).

|

Fig. 6 Pression minimale en fonction de la compétence de la roche et corrélation. Minimal internal pressure, depending on rock competency and correlation. |

|

Fig. 7 Pression intérieure minimale en fonction du rayon de la ZMF. Minimal internal pressure vs. EFZ radius. |

7 Études de cas

7.1 Cas 1 d’après Oreste et al.

Le premier cas étudié est celui présenté par Oreste et al. (2019), déjà évoqué en section 2.

Le Tableau 2 rappelle les données du cas étudié (Fig. 8).

La comparaison des valeurs Rp du rayon de la ZMF en fonction de la pression intérieure appliquée Pi, obtenues à partir de la résolution numérique de (14) avec celles obtenus par Oreste et al. est présentée sur la figure 11.

On constate des différences importantes entre les valeurs maximales obtenues pour Pi = 0 :

La rayon Rp calculée en différences finies pour le critère H&B dans le cas d’un milieu non pesant (γ = 0) par Oreste et al. est supérieur de 15 % à celui estimé par :

d’après Carranza-Torres et al. (1999) ;

Le rayon Rp approchée numériquement par (14) pour un milieu pesant est supérieur de 17 % à celui calculé par (19) pour un milieu non pesant, alors que les valeurs calculées en différences finies par Oreste et al. présentent un écart de 50 %, ce qui est surprenant car, comme le montre la figure 9, l’influence de de la composante gravitaire semble relativement faible.

En effet, l’augmentation relative du rayon de la ZMF dans le milieu pesant est corrélée à une diminution des contraintes radiales et orthoradiales.

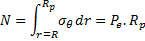

Or, dans un milieu non pesant et en l’absence de pression interne (Pi = 0), on montre que l’effort orthoradial N, résultante sur un plan radial, de la contrainte σθ au sein de la ZMF est égal à :  avec Pe, la contrainte radiale sur la limite Rp de la ZMF (Fig. 10).

avec Pe, la contrainte radiale sur la limite Rp de la ZMF (Fig. 10).

Dans un milieu pesant, le poids W de la ZMF modifie l’équilibre. Dans le cas présenté, on constate que l’effort N dans le milieu pesant est approximativement égal à la somme de N dans le milieu non pesant et du poids W de la tranche (W = ¼.π. (Rp2−R2). Cependant, W ne représente que 13 % de l’effort N.

Cas 1 – géométrie et caractéristiques géomécaniques.

Case 1 – geometry and geomechanics characteristics.

|

Fig. 8 Rayon Rp de la ZMF en fonction de la pression intérieure Pi, comparaison avec Oreste et al. (2019). EFZ radius, depending on internal pressure Pi, comparison with Oreste et al. (2019). |

|

Fig. 9 Variation des contraintes radiale et orthoradiale dans la ZMF. Variation of radial/tangential stress in EFZ. |

|

Fig. 10 Équilibre d’une tranche de la ZMF. Equilibrium of an EFZ part. |

7.2 Cas 2 : comparaison avec des méthodes empiriques pour les cavités minières

Le deuxième cas étudié est une comparaison avec deux méthodes empiriques d’évaluation de la stabilité des cavités d’extraction, utilisées pour l’exploitation minière dans les massifs rocheux compétents. L’intérêt de ce cas réside dans l’usage limité des soutènements (boulons, tirants) dans les cavités d’extraction, justifié par leur existence temporaire, malgré leurs grandes dimensions. Ainsi, sur 139 « stopes » étudiés par G. W. Capes (2009), leur hauteur moyenne atteint 48 m pour 15 m de largeur.

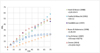

Deux méthodes empiriques couramment utilisées sont illustrées par les graphes en figure 11.

La méthode du « graphe de portée critique » (« critical span graph ») est notamment utilisée pour les exploitations minières en développement subhorizontale, par « chambres et piliers » par exemple ; la méthode du « graphe de stabilité » est utilisée pour les exploitations en développement subverticale de type « sub-level open stoping » (« dépilage par chambre vide ») par exemple. En première analyse, les dimensions pluri-décamètriques des cavités rendent l’hypothèse du Milieu Continu Équivalent pertinente, même dans un massif rocheux moyennement fracturé (50 < RQD < 75).

Le Tableau 3 présente les données du cas étudié, pour une cavité de 15 m de rayon équivalent située à 1000 m de profondeur :

La portée critique est obtenue directement à partir du RMR, en retenant la valeur RMR’ = GSI + 5, en l’absence d’eau et sans correction de pendage.

Le nombre de stabilité N est déterminé à partir de l’indice Q’ de Barton modifié pour Jw et SRF égaux à 1, et des paramètres d’ajustement A, B, C (Potvin Y.,1988) avec (Tab. 4) :

Les graphes présentés en figure 11 montrent clairement qu’une cavité non soutenue de cette dimension dans un massif rocheux de qualité moyenne est potentiellement instable.

En revanche, la résolution numérique de (14) conduit à une cavité stable pour une pression intérieure nulle et un rayon Rp de 17 m !

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette conclusion divergente :

– La prise en compte par les critères empiriques de toute instabilité conduisant à des volumes importants en « hors-profils » stériles, préjudiciables au rendement de l’exploitation ;

– La non prise en compte par l’approche théorique de la géométrie réelle des cavités minières, très éloignée de la forme circulaire, et qui conduit à des concentrations de contraintes et des instabilités locales.

On peut déduire de cette comparaison qu’il faut distinguer l’instabilité générale théorique des phénomènes régressifs d’instabilités locales conduisant à une forme stable.

|

Fig. 11 À gauche « graphe de portée critique » de Lang (d’après E. García-Gonzalo et al., 2016) ; à droite « graphe de stabilité » de Mathews (d’après G. W. Capes, 2009). At left: critical span graph from Lang (after E. García-Gonzalo et al., 2016); at right: stability graph from Mathews (after G. W. Capes, 2009). |

Cas 2 – géométrie et caractéristiques géomécaniques.

Case 2 – geometry and geomechanics characteristics.

7.3 Cas 3 : tunnel à faible profondeur

Le troisième cas étudié, tiré d’un cas réel, est celui d’un tunnel urbain à faible profondeur (Z < 10.R) dans un terrain de type schistes (shale) intensément tectonisé.

Le Tableau 5 présente les données du cas étudié :

Pour le jeu de caractéristiques n°1, pour une pression intérieure Pi nulle ; le rayon Rp atteint 12,6 m et l’équilibre ne peut être atteint pour une pression intérieure pression minimale Pimin = 6 kPa. Même si la pression d’équilibre apparaît faible au regard des capacités usuelles des soutènements, un risque d’instabilité existe en cas de défaillance d’un élément de soutènement. Il faut également rappeler que cette analyse ne prend pas en compte de critère de déformation, critique dans ce cas.

Cas 3 – géométrie et caractéristiques géomécaniques.

Case 3 – geometry and geomechanics characteristics.

7.4 Cas 4 : tunnel à grande profondeur en terrain poussant

Le quatrième cas étudié, est celui d’une galerie de reconnaissance du Tunnel de Base de la liaison ferroviaire Lyon-Turin dans les formations du Houiller, intensément tectonisées. Le Houiller briançonnais est constitué en proportion variable, de grès, de schistes graphiteux et de houille. La galerie de reconnaissance a été creusée à la profondeur maximale de 600 m. À cette profondeur, des mesures ont mis en évidence des contraintes in situ quasi-isotropes.

Cet ouvrage de 13 m de diamètre excavé en section quasi-circulaire en méthode traditionnelle, a rencontré d’importantes difficultés de réalisation (fortes convergences, éboulements…) et a fait l’objet de nombreuses auscultations, de travaux de recherche et de calage sur les mesures à l’aide de modèles numériques.

En particulier, un évènement bien documenté est un éboulement de 700 m3 ayant affecté 15 m de galerie à l’arrière du front de taille. Des mesures extensomètriques en forage ont mis en évidence l’extension d’une Zone d’Endommagement jusqu’à plus de 20 m de la paroi, soit Rp/R>4. Les relevés géologiques au front avant l’éboulement ont permis d’identifier la présence d’une zone de faille à remplissage de matériaux complètement tectonisés à matrice argileuse.

Hors zone de faille, les paramètres de résistance obtenus par calage sur les mesures de convergence sont les suivants : φ = 25° et C ≈900−1000 kPa, sans distinction de paramètres résiduelles. L’indice GSI résultant des observations aux fronts de taille était de l’ordre de 25.

Le Tableau 6 présente les données utilisées pour l’analyse de stabilité hors zone de faille :

Pour ce jeu de caractéristiques, pour une pression intérieure Pi nulle ; le rayon Rp atteint 27 m mais la section reste théoriquement stable sans soutènement et la pression nécessaire pour compenser l’effet du poids de la ZMF est de 35 kPa, ce qui est admissible par un soutènement de type « souple » (boulons, béton projeté et cales compressibles, cintres coulissants…) tel qu’il a été mis en œuvre dans l’ouvrage en 1ère phase.

Le Tableau 7 présente un jeu de caractéristiques dégradés applicable à une zone de faille :

Pour ce jeu de caractéristiques, l’équilibre ne peut être atteint pour une pression intérieure nulle. Une pression minimale Pimin = 308 kPa est nécessaire pour un rayon plastique Rp, qui atteint théoriquement 205 m ! C’est la pression nécessaire pour compenser l’effet du poids de la ZMF, ce qui pourrait conduire à la ruine d’un soutènement de type rigide (cintres lourds, coque de béton projeté) pour une telle section. En revanche, il est intéressant de constater que la galerie pilote en section réduite (R = 2,5 m) qui a été réalisée pour traverser la zone de faille serait théoriquement stable sans soutènement (Pimin = 0) et que, dans ce cas, la pression nécessaire pour compenser l’effet du poids de la ZMF se réduit à 70 kPa.

Cas 4 – géométrie et caractéristiques géomécaniques– zone courante.

Case 4 – geometry and geomechanics characteristics − normal zones.

Cas 4 – géométrie et caractéristiques géomécaniques– zone de faille.

Case 4 – geometry and geomechanics characteristics − fault zones.

Conclusion

Dans l’hypothèse d’un Milieu Continu Équivalent pour le massif rocheux et en introduisant la composante gravitaire dans l’équation d’équilibre générale, la généralisation au cas des tunnels profonds de la formulation de Caquot pour un critère de résistance résiduel permet de poser les conditions d’existence d’une pression intérieure minimale, nécessaire à la stabilité de la section. La comparaison avec la formulation classique de la « charge de Terzaghi » montre que celle-ci ne semble pas applicable au cas des tunnels profonds. Terzaghi (1946) lui-même recommandait une approche empirique, basée sur une classification. Il est d’ailleurs intéressant de constater que pour les classes du massif rocheux les plus défavorables, la charge estimée par Terzaghi représente la pression gravitaire d’une hauteur de terrain comprise en 4.R et 20.R, comparable à l’extension théorique de la Zone de Mobilisation des Fractures.

L’emploi d’un critère de résistance linéaire de type Mohr-Coulomb introduit cependant une approximation de la résistance réelle à la paroi du tunnel, dans un sens probablement non conservatif. Le développement analytique de la formulation avec le critère non linéaire de Hoek et Brown présente donc un intérêt majeur. L’influence du rapport des contraintes « σhorizontale/σverticale » différent de l’unité n’a cependant pas été examiné et pourrait jouer un rôle dans l’apparition de l’instabilité. La présence d’écoulement ou de pression interstitielle n’a pas non plus, été prise en compte, alors qu’il s’agit d’un facteur souvent déterminant dans le déclenchement de la rupture.

Nonobstant ces hypothèses restrictives, l’existence d’une pression minimale s’avère être un indicateur pertinent d’évaluation du comportement à l’excavation de type « terrain boulant », se traduisant par une instabilité générale de la section non soutenue. Une large étude paramétrique a permis d’identifier la dépendance de cet indicateur aux paramètres de base du critère de Hoek et Brown, la résistance de la roche intacte σci et le paramètre de fragilité mi, ainsi qu’à l’indice GSI de description du massif rocheux, à partir des relations empiriques proposes par Hoek et Brown (1997).

Les conditions géologiques correspondant à l’apparition de ce type de comportement en tunnel profond sont celles d’un massif de roche tendre (σci < 20 MPa), assez ductile (mi < 15) ou très fortement altérée et fracturée (GSI < 15). Ces conditions théoriques semblent correspondre à quelques cas connus de l’auteur mais pourraient être confirmés par une étude systématique des cas réels suffisamment renseignés.

Ces conditions géologiques ne diffèrent pas nettement de celles rencontrées dans un « terrain poussant », susceptibles de fortes convergences.

Le terme anglais « squeezing » traduit par « comportement poussant » ne comporte pas de notion de vitesse ou d’évolution, contrairement au terme « creeping » traduit couramment par « fluage ». La conclusion tirée de l’analyse de la « condition d’instabilité » est que ce sont des matériaux présentant un faible « frottement interne » qui sont susceptibles de s’effondrer sous l’effet de leur poids, car l’effet de voûte généré autour de la section est insuffisant. Mais ces matériaux présentent également une forte tendance aux fortes convergences à grande profondeur, généralement avec une composante différée importante, de type fluage.

Il s’agirait alors de voir ces types de comportement à l’excavation comme deux degrés d’une même échelle.

Dans le graphe de Russo (2008, 2014), ces deux comportements – « squeezing » vs. « caving » – se distinguent :

– par une plus faible compétence σcm / (2.P0) pour le premier, qui résulte d’un massif de roche tendre fortement altérée et fracturée sous forte couverture ;

– par un plus faible indice RMR pour le second, qui résulte de la prise en compte, en complément du GSI, de la résistance de la roche, de l’orientation défavorables des discontinuités et de la présence d’eau.

Comme le définit Russo (2014), le comportement de « caving » modéré inclus des instabilités locales de type « cloche » liées simplement à la densité de la fracturation, à la présence d’eau, à l’orientation défavorable des discontinuités et à la géométrie de l’excavation. En revanche, le comportement de « caving » sévère (« immediate collapse of the tunnel contour ») pourrait correspondre au cas théorique d’une pression minimale positive, examiné en section 6.1.

Cependant, l’existence théorique d’une pression minimale positive dépend en premier lieu du rapport σcm / (ϒ.R) et donc des dimensions de l’excavation, contrairement à la compétence du massif σcm / (2.P0) et de son inverse, le Nombre de Stabilité Ns. Le comportement « boulant » serait alors la conséquence d’un comportement « poussant » dans une excavation de trop grande dimension, justifiant ainsi la pratique de l’excavation « en section divisée » dans les terrains difficiles, en plus de la stabilité nécessaire du front de taille.

Au-delà des aspects théoriques, la connaissance du comportement géomécanique résiduel de la Zone de Mobilisation des Fractures autour du tunnel est la clé d’une meilleure compréhension du phénomène. L’approche proposée par la définition de l’indice GSIr de la ZMF, sur la base des travaux de Cai et al. (2007) est un premier pas qui devra être poursuivi à partir d’observations et de modélisations plus systématiques.

En effet, la conviction de l’auteur est de ne pas perdre de vue les bases descriptives et naturalistes de la Mécanique des Roches. Les moyens modernes d’auscultation, comme l’endoscopie en forage ou les méthodes géophysiques de type micro-sismique, couplés aux mesures de déformations doivent être généralisés pour progresser dans cette compréhension. En parallèle et sur cette base expérimentale, les modélisations numériques à l’échelle du Volume Élémentaire Représentatif permettront de valider les approches empiriques et de progresser dans la formulation du comportement résiduel. Sans cette étape essentielle, le recours à des modélisations 3D sophistiquées resterait un artifice pour cacher notre ignorance.

Annexe

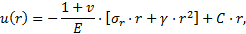

Résolution des contraintes dans le domaine élastique

À une certaine distance du front de taille et au voisinage de la clé (θ ≈ π/2), on fera l’hypothèse que σr, σθ sont les contraintes principales (Fig. 12).

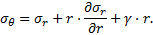

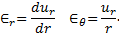

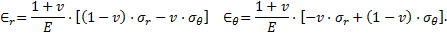

Dans le repère orthoradial (voir Fig. 1), l’équation d’équilibre s’écrit :

L’hypothèse de déplacement radiale conduit à :

Les relations de l’élasticité en déformation plane s’écrivent :

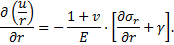

En combinant (Ib), (II) et (III), on obtient :

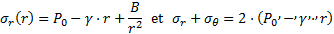

La solution générale est de la forme :

C étant une constante.

En posant :

σr (r = 0) = P0 = γ ⋅ Z la contrainte initiale gravitaire à l’axe du tunnel et σr (r = Z) = 0.

u(Z) → 0 pour  alors il vient

alors il vient  et :

et :

En combinant (Ib), (III) et (IIIb), on obtient :

La solution générale est de la forme :

avec B, constante dépendante des conditions limites

alors :

On fera alors l’hypothèse simplificatrice ν ≈ 0.5 qui conduit à :

À la limite de la ZMF : σr (Rp) = Pe d’où l’on tire : B = (Pe − P0 + γ ⋅ Rp) ⋅ Rp2.

et (équation 8, sect. 4).

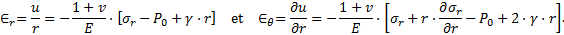

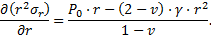

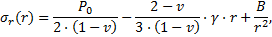

Résolution des contraintes dans la Zone de Mobilisation des Fractures (R ≤ r ≤ Rp)

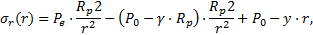

Le critère de Hoek et Brown (H&B) en résistance de « pic » à la limite r = Rp de la ZMF s’écrit :

Pour la suite, on supposera a = 0,5.

De la condition (VI) à la limite r = Rp de la ZMF et de (VII), on déduit :

On obtient Rp en fonction de Pe en résolvant (VIII) :

Le critère H&B en résistance résiduelle dans la ZMF, s’écrit :

Pour la suite, on adoptera la transformation suivante :

L’équation d’équilibre (I) s’écrit alors :

Le critère H&B en résistance résiduelle dans la ZMF, prend alors la forme canonique suivante :

En posant :

r = R.ω et dr = R.dω, Σr vérifie alors l’équation différentielle suivante :

L’équation (XII) n’admet pas de solution explicite.

Résolution numérique par la méthode de Runge-Kuta d’ordre 2

À la paroi du tunnel, pour r = R et σr(R) = Pi, on peut écrire :

Pour un pas de discrétisation p suffisamment petit, on peut écrire :

…

La résolution atteint la limite de la ZMF pour ωm ≈ ωp tel que :

Cependant, la dérivée à la limite de la ZMF ne vérifie pas la continuité avec la zone élastique :

Références

- Austrian Society for Geomechanics (Ö.G.G.). 2010. Guideline for the geotechnical design of underground structures with conventional excavation. Salzburg: Österreich Geolog Gesellschaft. [Google Scholar]

- Anagnostou G, Kovári K. 1994. The face stability of slurry shield-driven tunnels. Tunnel & Undergr Spac Tech 9(2): 165–174. [CrossRef] [Google Scholar]

- Atkinson JH, Potts DM. 1977. Stability of a shallow circular tunnel in cohesionless soil. Geotechnique 27(2): 203–215. [CrossRef] [Google Scholar]

- Cai M, Kaiser PKH, Tasaka Y, Minami M. 2007. Determination of residual strength parameters of jointed rock masses using the GSI system. Int. J. of Rock Mech. & Min Sci 44: 247–265. [CrossRef] [Google Scholar]

- Caquot A. 1934. Équilibre des massifs à frottement interne. Paris: Gauthier-Villars. [Google Scholar]

- Caquot A, Kérisel J. 1956. Traité de mécanique des sols, 3e éd. Paris: Gauthier-Villars. [Google Scholar]

- Capes GW. 2009. Open stope hangingwall design based on general and detailed data collection in rock masses with unfavourable hangingwall conditions. Thesis − Dep of Geol and Civ Eng. Canada: Uni. of Saskatchewa. [Google Scholar]

- Carranza-Torres C, Fairhurst C. 1999. The elasto-plastic response of underground excavations in rock masses that satisfy the Hoek-Brown failure criterion. Int J of Rock Mech and Min Sci 36: 777–809. [CrossRef] [Google Scholar]

- Carranza-Torres C, Reich T, Saftner D. 2013. Stability of shallow circular tunnels in soils using analytical and numerical models. Proc of the 61st Minnesota An Geotech Eng Conf. Minnesota: Uni. of Minnesota. [Google Scholar]

- Champagne de Labriolle G. 2018. Détermination de la fenêtre de pilotage de la pression de confinement d ’un tunnelier fermé dans un sol cohérent-frottant ou purement cohérent. Rev Fr Geotech 155(3). https://doi.org/10.1051/geotech/2018005. [Google Scholar]

- Detournay E. 1984. The effect of gravity on the stability of a deep tunnel. Int J Rock Mech & Min Sci & Geomech Abstract 21(6): 349–351. [CrossRef] [Google Scholar]

- García-Gonzalo E, Fernández-Muñiz ZPJ, García Nieto PJ, Sánchez AB, Menéndez Fernández M. 2016. Hard-rock stability analysis for span design in entry-type excavations with learning classifiers. Materials 9(7). https://doi.org/10.3390/ma9070531. [Google Scholar]

- Ghazal R, Hadj-Hassen F, Tijani M. 2011. A new numerical model to study isolated rock blocks around underground excavations taking into account in situ stresses. San Francisco: 45th US Rock Mechanics & Geomechanics Symposium. [Google Scholar]

- Hoek E, Brown ET. 1988. The H&B failure criterium − 1988 update. Toronto: Can Rock Mech Symp, pp. 31–38. [Google Scholar]

- Hoek E, Brown ET. 1997. Practical estimates or rock mass strength. Int J Rock Mech & Min Sci & Geomech Abstracts 34(8): 1165–1186. [CrossRef] [Google Scholar]

- Londe P. 1988. Discussion on the determination of the shear stress failure in rock masses. ASCE J Geotech Eng Div 114(3): 374–376. [CrossRef] [Google Scholar]

- Martin CD, Kaiser PK, McCreath DR. 1999. Hoek-Brown parameters for predicting the depth of brittle failure around tunnels. Can Geotech J 36(1): 136–151. [CrossRef] [Google Scholar]

- Milne D, Hadjigeorgiou J, Pakalnis R. 1998. Rock mass characterization for underground hard rock mines. Tunnel & Undergr Spac Tech 13(4): 383–391. [CrossRef] [Google Scholar]

- Mohammadi H, Farsangi MAF, Jalalifar H, Ahmadi AR. 2013. Influence of gravity loading on the ground reaction curve at tunnel crown based on the nonlinear unified strength criterion. Int Research J of Appl & Bas Sci 6(5): 563–571. [Google Scholar]

- Ono K, Yamada M. 1993. Analysis of the arching action in granular mass. Geotechnique 43(1): 105–120. [CrossRef] [Google Scholar]

- Oreste P. 2014. A numerical approach for evaluating the convergence-confinement curve of a rock tunnel considering Hoek-Brown strength criterion. Am J of Appl Sci 11(12). https://doi.org/10.3844/ajassp.2014.2021.2030. [Google Scholar]

- Oreste P, Hedayat A, Spagnoli G. 2019. Effect of gravity of the plastic zones on the behavior of supports in very deep tunnels excavated in rock masses. Int J Geomech 19(9). https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM1943-5622.0001490. [CrossRef] [Google Scholar]

- Osgoui R, Ünal E. 2005. Characterization of weak rock masses using GSI-Index and the estimation of support-pressure. Anchorage: 40th US Rock Mechanics Symposium. [Google Scholar]

- Pacher F. Deformationsmessungen im Versuchsstollen als Mittel zur Erforschung des Gebirgsverhaltens und zur Bemessung des Ausbaues. In : Müller L, ed. Grundfragen auf dem Gebiete der Geomechanik. Felsmechanik und Ingenieurgeologie, vol 1. Berlin, Heidelberg: Springer. 1964. [Google Scholar]

- Panet M. 1973. La stabilité des ouvrages souterrains – Soutènement,et revêtement. Rapport de recherche n°28. Paris: LCPC. [Google Scholar]

- Potvin Y. 1988. Empirical open stope design in Canada, Ph.D. thesis. Canada: The University of B.C., 350 p. [Google Scholar]

- Rabcewicz LV. 1969. Stability of tunnels under rock load. Tunneling and Water Power 1969(6): 225–244. [Google Scholar]

- Ribacchi R. 1993. Recenti orientamenti nelle progettazione statica delle opera in sotterraneo. Proc. XVIII. Rimini: Convegno Nazionale di Geotechnica, pp. 37–93. [Google Scholar]

- Roussev P. 1998. Calculation of the displacements and Pacher’s rock pressure curve by associative law for the fluidity-plastic flow. Tunnel & Undergr Spac Tech 13(4): 441–451. [CrossRef] [Google Scholar]

- Russo G, Kalamaras GS, Grasso P. 1998. A discussion on the concepts of geomechanical classes, behavior categories and technical classes for an underground project. Gallerie e grandi opere sotterranee 54: 40–51. [Google Scholar]

- Russo G. 2008. A simplified rational approach for the preliminary assessment of the excavation behaviour in rock tunnelling. Tunnels et Ouvrages Souterrains 207: 173–180. [Google Scholar]

- Russo G. 2014. An update of the “multiple graph” approach for the preliminary assessment of the excavation behaviour in rock tunnelling. Tunnel & Undergr Spac Tech 41(3): 74–81. [CrossRef] [Google Scholar]

- Terzaghi K. 1943. Theoretical soil mechanics. New York: John Wiley & Sons. [CrossRef] [Google Scholar]

- Terzaghi K. 1946. Rock defects and loads on tunnel supports. Cambridge: Harvard University. [Google Scholar]

Citation de l’article : Christophe Jassionnesse. Réflexions sur la stabilité en section courante des tunnels profonds. Rev. Fr. Geotech. 2023, 176, 4.

Liste des tableaux

Cas 1 – géométrie et caractéristiques géomécaniques.

Case 1 – geometry and geomechanics characteristics.

Cas 2 – géométrie et caractéristiques géomécaniques.

Case 2 – geometry and geomechanics characteristics.

Cas 3 – géométrie et caractéristiques géomécaniques.

Case 3 – geometry and geomechanics characteristics.

Cas 4 – géométrie et caractéristiques géomécaniques– zone courante.

Case 4 – geometry and geomechanics characteristics − normal zones.

Cas 4 – géométrie et caractéristiques géomécaniques– zone de faille.

Case 4 – geometry and geomechanics characteristics − fault zones.

Liste des figures

|

Fig. 1 Comparaison des formules de pression de soutènement. Comparison between minimal support pressure formulas. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 2 Relations entre GSI et GSIr proposées dans la littérature. Relations between GSI and GSIr in literature. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 3 Graphes Rp/R et Pe / P0 – comparaison milieu pesant et non pesant. Graph Rp/R-Pe / P0–comparison between with or without weight media. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 4 Pression minimale en fonction de la compétence de la roche. Minimal pressure, depending on rock competency. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 5 Graphes Rp/R-σci / P0 et corrélation. Graph Rp/R-σci / P0 and correlation. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 6 Pression minimale en fonction de la compétence de la roche et corrélation. Minimal internal pressure, depending on rock competency and correlation. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 7 Pression intérieure minimale en fonction du rayon de la ZMF. Minimal internal pressure vs. EFZ radius. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 8 Rayon Rp de la ZMF en fonction de la pression intérieure Pi, comparaison avec Oreste et al. (2019). EFZ radius, depending on internal pressure Pi, comparison with Oreste et al. (2019). |

| Dans le texte | |

|

Fig. 9 Variation des contraintes radiale et orthoradiale dans la ZMF. Variation of radial/tangential stress in EFZ. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 10 Équilibre d’une tranche de la ZMF. Equilibrium of an EFZ part. |

| Dans le texte | |

|

Fig. 11 À gauche « graphe de portée critique » de Lang (d’après E. García-Gonzalo et al., 2016) ; à droite « graphe de stabilité » de Mathews (d’après G. W. Capes, 2009). At left: critical span graph from Lang (after E. García-Gonzalo et al., 2016); at right: stability graph from Mathews (after G. W. Capes, 2009). |

| Dans le texte | |

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.